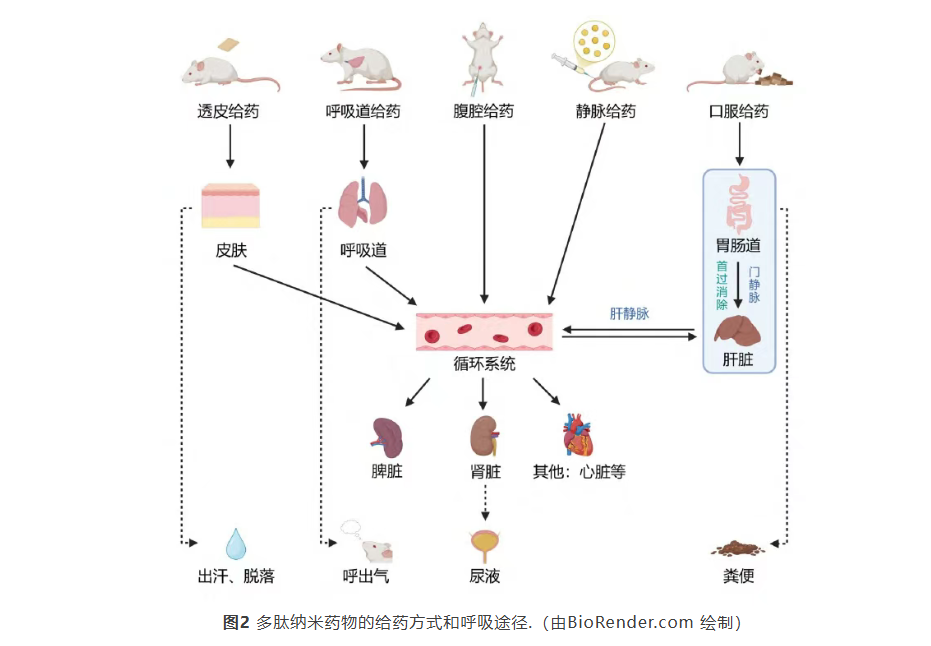

多肽纳米药物的吸收途径与其给药方式密切相关。现有多肽纳米药物研究包括静脉注射、口服给药、呼吸道给药以及透皮给药等多种给药方式,其中以静脉注射给药为主。呼吸道给药的多肽纳米药物在呼吸系统疾病的治疗中应用较多,口服给药以及透皮给药2种给药方式由于受到肝肠首过效应及皮肤屏障的阻碍,应用较为受限。

1 静脉注射给药

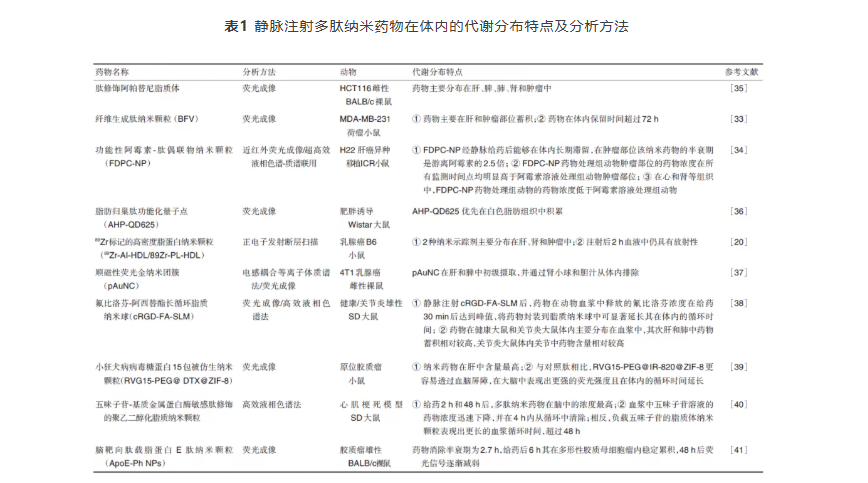

静脉注射是目前最常见的多肽纳米药物实验给药方式。经静脉给药能够直接将药物送入血液中,使其在血液中迅速达到预计药物浓度,具有避免首过消除、稳定性强和起效快等优点,适用于多种疾病的治疗。但经静脉给药也存在操作难度大,药物在体内随血液循环流动范围大而导致靶部位药物浓度低等挑战。经优化设计的多肽纳米药物具有靶向性强的优点,能有效克服经静脉给药后靶部位药物浓度低的缺点(表1)。如有研究设计了含有纤维生成肽的多肽纳米药物,该药经静脉注射给药后短时间便能在乳腺癌小鼠肿瘤部位观察到荧光信号。另有研究设计了多柔比星肽偶联纳米药物,静脉给药后1h内即可在肝癌小鼠肿瘤部位检测到荧光信号,且多柔比星肽偶联纳米药物给药组动物的肿瘤摄取率是游离多柔比星溶液给药组的31倍。上述研究均证明多肽纳米药物静脉给药后靶向性强、起效迅速的优点。

2 口服给药及吸收

口服给药是对患者最友好的给药方式,但由于多肽易被胃肠道消化酶降解,使得多肽纳米药物的口服制剂发展较为受限,其最大挑战是如何解决多肽纳米药物口服制剂胃肠渗透效率不足、生物利用度低和疗效差等问题。目前有关口服多肽纳米药物的研究鲜有报道,主要是通过将多肽药物自组装形成纳米结构或经纳米载体包封来提高药物稳定性,从而使其经口递送时免受酸性环境和酶的破坏,增强药物在肠道的吸收和渗透能力,促进药物顺利到达靶位点。在胰岛素口服剂型研究中发现,使用两性离子的纳米递送结构装载胰岛素,可以有效克服肠道黏液并穿透肠上皮屏障,由此设计合成的胰岛素纳米药物的口服生物利用度是游离胰岛素的6.89倍。Agrawal等报道,叶酸功能化多层脂质体胰岛素相比于未经修饰的胰岛素具有更强的稳定性,且经口服给药后具有更高的相对生物利用度。

多肽纳米药物的口服吸收受其粒径、疏水性、表面电荷及配体等因素影响,但具体吸收机制尚未阐明。多肽和蛋白质药物可以经细胞旁途径和跨细胞途径由肠上皮吸收,纳米颗粒可以增加肠上皮对多肽和蛋白质药物的通透性,进而促进多肽药物的吸收过程。多肽纳米药物口服给药进入胃肠道后,可经胃肠道上皮吸收进入门静脉系统,后进入肝脏(图2)。在此过程中,受首过消除效应影响,部分药物被代谢而使进入全身循环的药量减少。尽管纳米技术可以提高多肽药物在肠道中的稳定性,但首过消除仍然是影响多肽纳米药物体内代谢的重要因素。经首过消除后的多肽纳米药物可经肝静脉进入全身血液循环,并随血液到达全身各处。

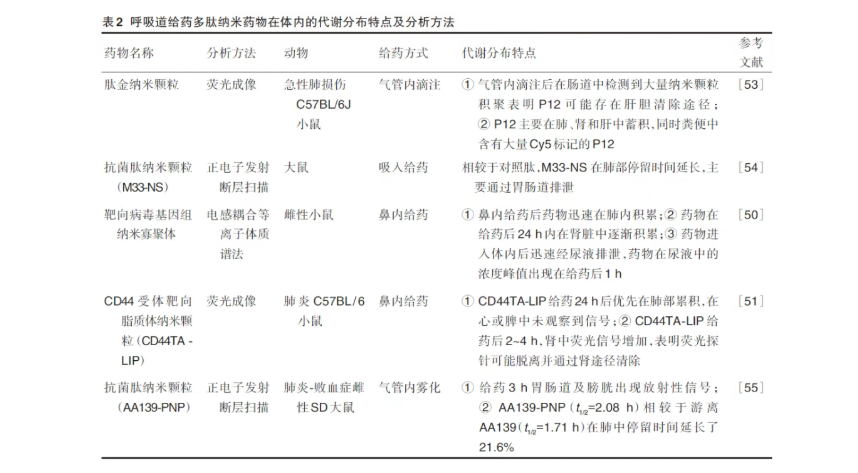

3 呼吸道给药及吸收

经呼吸道吸入给药是治疗肺炎、肺结核甚至肺癌等肺部疾病的常用给药方式(表2)。呼吸道给药能使药物迅速到达病患肺部并与病变肺组织快速大量接触,进而对肺部损伤或肺部疾病起到治疗作用。有研究对鼻内给药、静脉给药和腹腔给药3种给药方式进行了比较研究,发现实验动物经鼻内给药1h后肺内多肽纳米药物的浓度达到最高值,而经静脉给药及腹腔给药后肺内药物峰浓度的出现时间相对延迟。此外,鼻内给药肺内峰浓度相对更高,证明相比于其他2种给药方式,鼻内给药能更快速、直接地作用于呼吸系统。Xiong等通过动物实验对静脉注射和气管内滴注金基多肽纳米药物的药物代谢情况进行了对比,同样发现了类似结果,即气管内给药后大多数多肽纳米药物倾向于滞留在肺部,而不是转移到循环系统和次级器官中。

4 透皮给药及吸收

透皮给药是指在皮肤表面给药,药物经渗透穿过角质层、表皮及真皮进入体循环,从而发挥皮肤局部或全身治疗作用的给药方式。这种给药方式具有避免肝首过消除、降低血药浓度波动、局部靶向性高和患者顺应性好等优点。但对大部分药物而言,皮肤本身即是一道难以通透的屏障,许多药物以透皮传递途径给药时,其通透速率常难以达到治疗要求。纳米技术为难以通过角质层的大分子多肽及蛋白质药物的透皮给药提供了新的解决办法。目前已有少量研究探索了多肽纳米药物透皮给药后药物的吸收情况,并提出纳米载体药物主要通过细胞间、细胞转移和毛囊3种通道进入皮肤。已有研究使用包封胰岛素的碳酸钙纳米载体涂抹于糖尿病小鼠和健康小鼠的背部皮肤上,用于探索经皮肤给药的胰岛素的降血糖作用,结果发现碳酸钙纳米颗粒改善了胰岛素的透皮递送,纳米胰岛素能够穿透角质层和表皮,然后到达真皮,进入真皮的纳米药物一部分存留于真皮并在原位缓慢释放游离胰岛素,一部分进入血液循环并转运至全身。

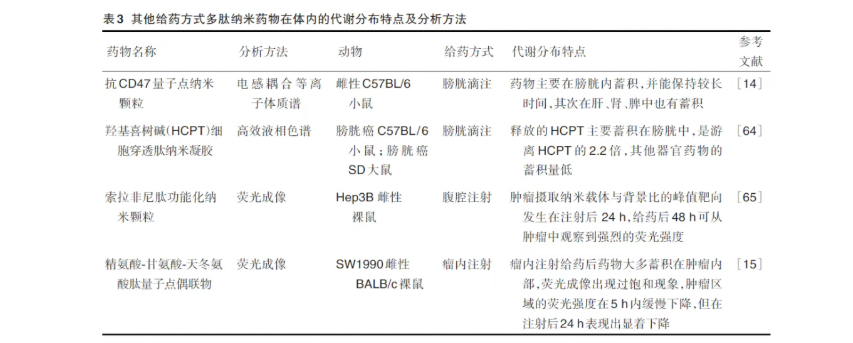

5 其他给药方式

除上述给药方式以外,膀胱内滴注、腹腔注射以及瘤内注射等给药方式也有研究应用(表3),但相对较少。膀胱作为一个特殊的排泄器官,具有与外界连通的排泄通路,在有关膀胱疾病的治疗过程中具有特殊的膀胱内滴注给药方式。在多肽纳米药物的有关临床前动物实验中,不同种属的实验动物如大鼠和小鼠,均有使用膀胱内滴注进行给药的示范。在犬中也有使用膀胱内滴注给药进行药代动力学以及药效学研究的先例,但对多肽纳米药物这种新型药物而言,相关研究较少,仍需要更多探索。腹腔注射是临床前动物模型药效学研究中常用的给药方式,该给药方式已在部分动物实验中应用,但并不是临床前药代动力学和安全评价常用的给药方式,更不是临床应用的给药方式。瘤内注射是指将药物直接注射到肿瘤组织中的一种给药方式,可以使药物在肿瘤组织内达到较高的浓度。然而,瘤内注射操作难度大,并且实验中使用的肿瘤动物模型可能与实际临床情况差异较大,其应用也受到具体条件和治疗目标的限制,在药代动力学研究中应用不多。

参考文献:详见《中国药理学与毒理学杂志》 2025年1月第39卷第1期