如果肽偶联药物(PDCs)能展现出更出色的细胞靶向能力、循环稳定性以及渗透性,那么它们将具有巨大的治疗潜力。然而,很少有PDCs能够口服给药并达到足以治疗的全身浓度。因此,高效的细胞内运输以及对作用部位的靶向递送对于克服PDCs在疾病治疗中的现有缺陷至关重要。为了解决这些问题,研究人员采用了多种策略来增强靶向能力、循环稳定性、毒性管理以及血脑屏障(BBB)的穿透性,旨在优化药代动力学特性以及治疗效果。

1. 提高 PDCs 的细胞靶向性

1.1. 多价策略

CTP是具有中等靶点特异性和亲和力的肽,能够有效地将偶联药物递送至过表达特定靶点的细胞。为了增强CTP与相应靶点的细胞靶向能力和结合亲和力,在PDC中开发了二聚体或三聚体肽的多价策略以提高治疗效果(图6)。精氨酸-甘氨酸-天冬氨酸(RGD)肽因其能靶向αVβ3整合素受体而在肿瘤治疗中备受关注。二聚体RGD肽对肿瘤的亲和力比单体高10倍,并且在肿瘤中的滞留时间更长。进一步的研究发现,三个和四个RGD肽拷贝的活性优于具有1到16个聚集RGD基序的衍生物。为了通过肿瘤靶向提高紫杉醇(PTX)的抗肿瘤疗效,制备了二聚体和四聚体cRGD-PTX偶联物。二聚体PDC显示出与PTX相似的抗肿瘤活性,但与αvβ3受体的结合更强。与纯化的整合素αvβ3受体进行的结合试验表明,随着配体部分数量的增加,IC50值降低,三聚体缀合物达到平台期。

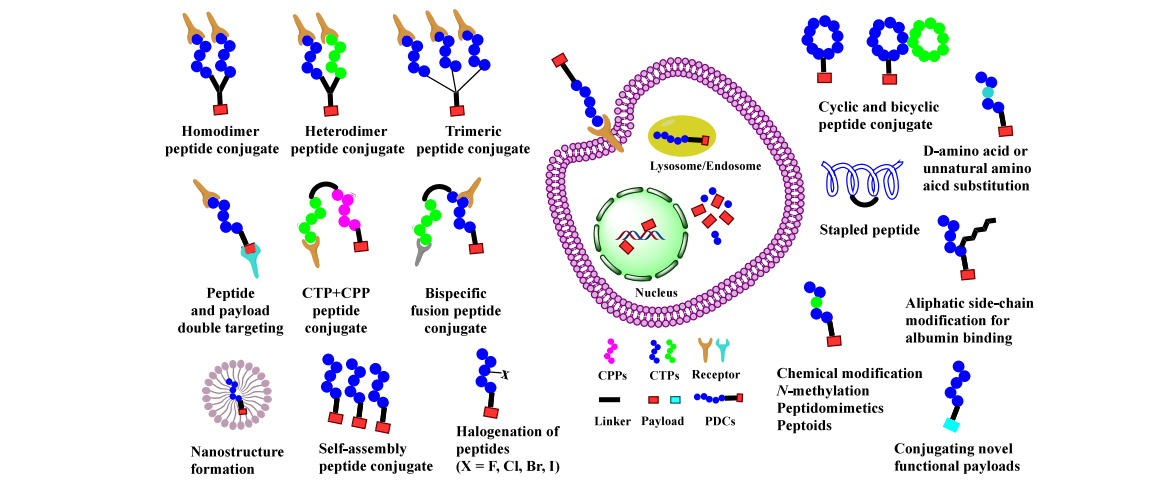

图 1. 当前 PDC 的挑战与优化概述。

Ephrin受体家族是最大的受体酪氨酸激酶家族,在癌症中发挥着关键作用。EphrinA型受体2(EphA2)在许多实体瘤中过度表达,促进肿瘤发生、肿瘤相关血管生成和转移。MEDI-547是一种由人抗EphA2单克隆抗体与单甲基奥瑞他汀F药物偶联而成的抗体药物偶联物,在小鼠模型中显示出显著的抗肿瘤活性。然而,一项I期研究因药物相关不良反应而终止,这可能是由于抗体药物偶联物在亚细胞内化不足所致。EphA2配体的一个有趣特征是,通过适当间隔的二聚体化靶向剂,其激动活性可以得到增强,这可以通过合成间隔适当的连接子的二聚体来实现。二聚体肽与EphA2的结合亲和力约为单体肽的13倍。基于这些结果,设计了新型二聚体EphA2靶向PDC,证明在乳腺癌和胰腺癌模型中对循环肿瘤细胞具有高度靶向性,并能抑制肺转移。近期的实时、活细胞荧光光谱学研究表明,无配体的EphA2通过胞外结构域中的两种分子间相互作用形成多聚体。此外,在乳腺癌中,与光敏剂吲哚菁绿偶联的同源二聚体环肽显示出比单体PDC更好的光热治疗效果。

人类表皮生长因子受体2(HER2)是一种受体酪氨酸蛋白激酶,其过度表达与多种癌症的发生发展有关,包括乳腺癌、胃癌、食管癌、卵巢癌和子宫内膜癌。一种新型的肽偶联药物(PDC)包含一个靶向HER2的同源二聚体环肽(RNWELRLK-PEG4)2,在HER2阳性乳腺癌中表现出增强的结合亲和力、改善的抗肿瘤效果以及降低的全身毒性。这些结果表明,多价性是一种有效的策略,能够增强配体与靶点的相互作用,并提高肽偶联药物的细胞靶向能力。

1.2. 双特异性靶向

表皮生长因子受体(EGFR)与细胞增殖和迁移有关,在许多实体瘤中异常过度表达。设计了一种新型的肽药物偶联物(PDC),可同时靶向EGFR的细胞外和细胞内结构域。这种PDC由一个EGFR细胞外靶向肽(序列:LARLLT)和一个EGFR细胞内靶向有效载荷吉非替尼组成,在肺癌细胞中显示出比单独使用吉非替尼更好的结合亲和力和抗肿瘤活性。还设计了一种双特异性融合肽,可同时结合HER2的结构域II和IV。与仅靶向单一抗原结构域的肽相比,靶向同一蛋白质不同结构域的双特异性肽在靶向和结合效率方面表现出增强的效果。将这种融合肽与喜树碱偶联,在HER2阳性乳腺癌小鼠模型中显示出增强的抗肿瘤活性。

1.3. 肽的卤化

卤化是一种新兴的方法,用于调节肽的药理活性。长期以来的经验发现,在药物分子的特定位置插入卤素(氟、氯、溴或碘)可以改善其药理特性及生物活性。肽的后期卤化可通过化学催化剂或使用酶的生物催化方法实现。卤化通常与增强靶点选择性及降低脱靶毒性相关。在RGD肽中引入卤代色氨酸可提高其对整合素αvβ3的亲和力,并增强对整合素α5β1的选择性。一种带有氯取代基的环肽衍生物对人宫颈癌细胞的活性提高了8倍。在肽类化合物中用氯或溴取代增强了抗菌活性,同时降低了对正常细胞的细胞毒性,而氟化作用则影响甚微。同样,抗菌肽的溴化使其抗菌活性提高了2倍。这些结果表明,肽的卤化可能会影响靶点亲和力和治疗效果,在PDC开发中值得进一步研究。

1.4. 自组装肽(SAPs)、刺激响应肽(SRPs)与纳米结构形成

含有亲水性肽段和疏水性药物的 PDCs 可自组装成各种纳米结构,如纳米管、纳米纤维、水凝胶和超分子丝。将小分子疏水单元与短肽段共轭可促进新的自组装特性和功能特性。亲疏水平衡比例对于共轭物高效进入细胞及其最佳生物活性至关重要。

肽的氨基酸类型和序列构成了其组装能力的基础。SAPs的结构包括初级氨基酸序列,在特定刺激下会形成螺旋、β-折叠、跨膜或无序构象等二级结构。由具有活性氨基和羟基的氨基酸组成的肽作为SRP具有特别的优势。SRP的特定刺激包括pH值、温度、氧化还原电位、光和酶。值得注意的是,pH响应肽由于其对pH值变化的响应能力,在肿瘤靶向方面展现出巨大的潜力。各种创新的pH响应肽和多肽不断涌现,例如pH低插入肽(pHLIP)。pHLIP是一种36个残基的多肽,包含整合膜蛋白视紫红质的C螺旋序列。作为一种pH敏感肽,pHLIP在低pH值的肿瘤微环境中形成α螺旋,并将C端与有效载荷一起插入细胞膜。插入反应在室温下迅速进行,并且是完全可逆的。CBX-12将pHLIP与拓扑异构酶I抑制剂(如依沙替康)结合。CBX-12与ceralasertib联合使用显著抑制了小鼠异种移植瘤的生长。CBX-12与抗PD-1联合使用在小鼠模型中延缓了肿瘤生长,诱导了完全缓解,并促进了长期抗肿瘤免疫。目前正在进行一项针对铂耐药或难治性卵巢癌患者的CBX-12二期临床试验(NCT06315491)。叶及其同事开发了一种pH响应型PDC用于治疗严重感染性疾病并对抗抗菌素耐药性。

一种新型的前药复合物SAP-CPT由一个RGD靶向肽、一种自组装肽(GNNNQNY)以及细胞毒性药物喜树碱组成。SAP-CPT药物靶向肿瘤过表达的受体整合素αVβ3,并在体内原位组装形成纳米级寡聚体。这种自组装策略增强了内吞作用,并在乳腺癌和膀胱癌异种移植小鼠模型中提高了肿瘤杀伤效果。与正常细胞相比,癌细胞的线粒体表现出显著差异,包括线粒体膜电位降低和活性氧(ROS)生成增加。一种新型的ROS响应型前药复合物包含一个线粒体靶向肽(KLAK)和一个可被ROS切断的硫缩酮键,在生理条件下能够自组装成纳米颗粒。当这些纳米颗粒在肿瘤中积聚并进入癌细胞后,它们会主动靶向线粒体,在那里分解并释放喜树碱药物,从而有效杀死癌细胞。

设计并合成了另一种新型的PDC(PDC-DOX2),其将两个阿霉素(DOX)分子连接到具有自组装功能的短肽上。在PDC-DOX2胶束表面包覆透明质酸(HA),形成一种HA外壳、PDC核心的纳米药物。透明质酸(HA)在许多肿瘤中过度表达,是一种具有出色生物相容性和生物降解性的活性肿瘤靶向配体。HA修饰的纳米载体已被证明能有效靶向CD44过度表达的肿瘤细胞。HA可通过与癌细胞中过度表达的CD44受体相互作用,主动增强PDC-DOX2的靶向效果。另一种策略涉及使用多肽-聚乙二醇衍生物(PPDs)来调节PDC的结构和性质,以构建静脉用纳米药物。PPD分子充当靶向载体,有助于将封装的PDC递送至肝细胞线粒体,提高抗肿瘤效率。聚乙二醇化的PDC可形成自组装纳米颗粒,通过增强的渗透和滞留效应被动靶向肿瘤部位。总的来说,聚多巴胺纳米结构通过形成能够通过主动和被动靶向实现药物靶向递送的自组装颗粒,增强了药物递送的潜力。

2. 通过细胞穿透肽(CPPs)克服生物屏障

开发能够克服生物屏障(如血脑屏障或由多层不同细胞组成的上皮屏障)的高效跨细胞肽仍然是一个重大挑战。细胞穿透肽是小分子,通常由 5 到 30 个氨基酸组成,以其无需受体即可穿过细胞膜的能力而闻名。尽管确切机制仍存在争议,但大多数细胞穿透肽通过内吞作用进入细胞。当与有效载荷结合时,细胞穿透肽充当载体,促进包括药物、核酸和探针在内的有效载荷穿过生物屏障。

细胞穿透肽(CPPs)通常根据其物理化学性质分为阳离子型、疏水型或两亲型。早期的例子,如 HIV-1 转录激活蛋白(TAT)和 RGD 序列,已证明能够传递各种货物分子。TAT 和穿膜肽是阳离子型细胞穿透肽,富含赖氨酸和精氨酸。聚精氨酸肽比等长的聚赖氨酸更有效地进入细胞,不过少于六个氨基酸的聚精氨酸肽则无效。此外,富含精氨酸残基的细胞穿透肽在啮齿动物模型中表现出肾毒性,限制了其应用。提高细胞穿透肽的细胞穿透能力仍是一个活跃且有吸引力的研究领域。

环化细胞穿透肽(CPPs)可限制二级结构的形成,降低肽与膜结合所需的自由能,并增强其细胞穿透能力。最近,一种无正电荷的亲水性细胞穿透环肽(EPP6)表现出显著的转胞吞作用。另一种新型的细胞穿透肽——肽铋双环,其细胞摄取量比线性肽高出一个数量级以上。与线性肽相比,环化还增强了富含精氨酸的阳离子细胞穿透肽的杀菌活性。通过统计学设计的与 6-姜酚偶联的跨细胞肽,在人类角质形成细胞和银屑病小鼠模型中表现出更好的细胞通透性和更优的治疗效果。然而,大多数细胞穿透肽缺乏细胞特异性,限制了其在药物递送中的应用。为解决这一挑战,可在前药中引入不稳定的连接,以实现刺激触发的药物释放。另一种前药策略是开发可激活的细胞穿透肽,其中细胞穿透肽的功能被带有可裂解连接子的阴离子肽所掩盖。当到达肿瘤组织时,连接体的蛋白水解作用会激活细胞穿透肽(CPP)的细胞穿透功能。一种可激活的 CPP 与抗肿瘤药物 DOX 相结合,并用 2,3-二甲基马来酸酐进行屏蔽,形成了一种新型的肿瘤靶向药物递送前药,表现出显著的肿瘤生长抑制作用。还需要进一步的研究来评估这些前药偶联物的毒性。

血脑屏障是中枢神经系统药物递送的主要障碍。有几种途径能让分子穿过血脑屏障,包括被动扩散、载体介导的转胞吞作用、受体介导的转胞吞作用、吸附介导的转胞吞作用以及细胞介导的转胞吞作用。血脑屏障的一个显著特征是表达多种受体,包括与血管生成相关的受体,如血管内皮生长因子受体(VEGFRs)和表皮生长因子受体(EGFRs),以及转铁蛋白受体(TfRs)、整合素受体和低密度脂蛋白受体。

源自人抑肽酶的Kunitz结构域的血管肽家族包括血管肽-2,其具有很强的转胞吞作用和血脑屏障穿透能力。血管肽-2(序列:TFFYGGSRGKRNNFKTEEY)是一种19个氨基酸的寡肽,能与低密度脂蛋白受体相关蛋白-1(LRP1)结合,促进药物进入大脑。ANG1005(也称为GRN1005或PTXtrevatide)是一种新型的前药复合物,由三个PTX分子通过琥珀酰基连接子共价连接到血管肽-2上。该缀合物中的酯键可被酶水解,例如溶酶体中的酯酶,从而释放出PTX。ANG1005已被证实可通过受体介导的转胞吞作用经由低密度脂蛋白受体相关蛋白1(LRP1)穿过血脑屏障,从而进入恶性细胞。ANG1005的I期研究显示其对复发性恶性胶质瘤具有活性,且毒性与紫杉醇相似。一项多中心的ANG1005二期研究也表明,其对所有患有乳腺癌和复发性脑转移瘤的患者均具有显著的全身治疗效果,并延长了总生存期(OS)。一项随机、开放标签、多中心的关键III期ANG1005研究正在进行中,将ANG1005与医生的最佳选择方案在HER2阴性乳腺癌患者中进行比较,这些患者新诊断出的软脑膜癌病和之前治疗过的脑转移瘤(NCT03613181)。另一种新型抗体药物偶联物(PDC)是通过将靶向转铁蛋白受体的肽(序列:HAIYPRH)与有效载荷SN-38通过组织蛋白酶B可切割的连接子偶联而开发的。这种PDC成功地将SN-38递送穿过血脑屏障,并选择性地进入胶质母细胞瘤细胞,从而引发细胞毒性反应。

3. CPP 和 CTP 组合策略

细胞穿透肽(CPPs)能够实现高效的细胞内运输,但缺乏靶向能力。因此,将细胞穿透肽与细胞靶向肽(CTPs)相结合为药物递送载体(PDC)的设计提供了一种新颖且高效的方法,从而提高药物递送的效力(图1)。一种化学修饰的多糖与整合素靶向受体三肽(RGD)和作为细胞穿透氨基酸的L-精氨酸相连接,以实现协同靶向并增强癌细胞的内化。这种PDC对正常细胞的细胞毒性显著降低,同时增强了对癌细胞的疗效。将整合素αVβ3靶向肽、细胞穿透肽和药物多柔比星相结合,新型PDC在癌细胞中表现出显著的抗肿瘤效果。内化的细胞摄取主要由细胞穿透肽部分介导,而靶向单元则将缀合物选择性地导向表达αvβ3整合素的细胞。CTP-CPP-紫杉醇缀合物对正常细胞的细胞毒性较小,且抗肿瘤效力增强。另一种策略是通过二硫键将整合素靶向肽(RGDC)与环状细胞穿透肽连接,并通过酯键将药物卡巴他赛连接。这种PDC能够到达肿瘤部位,在那里谷胱甘肽会切断二硫键,使环状CPPs能够通过酯酶或酸性pH值促进有效载荷的进入和释放。这种偶联策略已被证明能增强前列腺癌和乳腺癌的抗肿瘤活性和靶向性。

这些实例突显了在设计 PDC 时,CPPs 和 CTPs 的协同效应能够提高其治疗效果。

4. 提高肽偶联药物的循环稳定性

长期以来,蛋白水解易感性和快速的肾清除率一直是肽类药物开发中的重大挑战。肽偶联药物由于分子量低,易受肽酶水解,导致在血液中的半衰期较短。在大多数情况下,较短的血浆半衰期不足以将足够的药物负荷递送至靶器官和组织,循环不稳定和快速的肾清除率在临床应用中依然存在。然而,较快的组织分布可能弥补在血液中的短半衰期。为应对这些挑战,已采用多种策略,包括环化、与白蛋白结合以及氨基酸替代或肽修饰(图1)。一种新型抗体辅助的肽偶联药物在胶质母细胞瘤小鼠模型中也显示出延长的循环半衰期和改善的治疗效果。

4.1. 环肽、双环肽和环肽的形成

环肽比线性肽在结构和代谢上更稳定。环化通过将肽的移动端隐藏在空间中来稳定肽,防止外肽酶将其切割。研究表明,环化可提高线性肽的稳定性、靶向亲和力和生物活性。例如,在中性pH7溶液中,环状RGD被发现比线性RGD稳定30倍。环状RGD稳定性提高的原因在于其结构灵活性降低以及精氨酸和天冬氨酸残基侧链之间盐桥的形成。因此,环化提高了肽与靶受体的结合亲和力。环状-RGDKLAK在胶质母细胞瘤细胞中对αvβ3整合素表现出比线性类似物更具选择性和特异性的更高亲和力。此外,阻断程序性细胞死亡配体-1(PD-L1)与其受体PD-1之间的相互作用在癌症免疫治疗中取得了巨大成功。通过大环化扫描发现的环状抗PD-L1肽,与线性肽相比,表现出更强的阻断活性、更高的血清稳定性以及出色的体内抗肿瘤活性。

环肽类中的钉合肽是一类通过插入脂肪族桥来提高蛋白水解稳定性和膜通透性的环肽。钉合策略是一种常见的大环化策略,可促进肽的α-螺旋构象。针对不同疾病,包括癌症、传染病、炎症和糖尿病,已设计出多种钉合肽作为治疗药物候选物。例如,钉合肿瘤抑制性 p53 衍生肽可提高其α-螺旋含量、蛋白水解稳定性和结合亲和力。一种新型钉合肽 SP9 能够阻断小鼠气道中的黏液分泌和黏液积聚。在 SP9 序列中引入了四种非天然氨基酸,并使用 Grubbs 催化剂形成两个碳氢钉合物。与未钉合肽相比,SP9 在螺旋含量、血清稳定性和小鼠治疗效果方面均有所提高。

双环肽是一种新型的环肽,具有受限的构象。与单环肽相比,双环肽与靶点的结合亲和力更高,且更耐蛋白水解降解。双环肽已被开发为治疗多种疾病的肽偶联药物(PDC)。最近,金属铋被报道为一种稳定、无毒且选择性的双环化肽的连接剂,通过与半胱氨酸残基反应实现。肽-铋双环在生理 pH 值下瞬间形成,并在水溶液中稳定存在数周。双环肽比不含铋的线性类似物活性高 130 倍,蛋白水解稳定性高 19 倍。

几种双环肽偶联的PDC在临床前研究和临床试验中均显示出积极的结果。BT8009由一个与nectin-4结合的双环肽、一个可裂解的Val-Cit连接子和细胞穿透毒素单甲基奥瑞他汀E(MMAE)组成。Val-Cit二肽连接子可被肿瘤细胞溶酶体中丰富的酶组织蛋白酶B裂解。BT8009在多种癌症适应症的临床前肿瘤模型中显示出显著的抗肿瘤活性,并且在临床前安全性研究中耐受性良好。BT8009针对晚期或转移性实体瘤的临床试验正在进行中(表1)。BT5528是另一种新型双环毒素偶联物,由靶向EphA2肿瘤抗原的双环肽与有效载荷MMAE相连而成。BT5528的I期剂量递增研究显示了良好的安全性和抗肿瘤活性(NCT04180371)。

由共价二硫键交联约束的诺丁肽和多环肽正成为药物研发中颇具前景的候选分子。一种从头设计的二硫键导向方法已被开发出来,用于设计和发现具有强大蛋白质结合能力的多种多环肽。诺丁肽通常由 30 至 50 个氨基酸组成,具有很高的热稳定性和蛋白酶稳定性,并且有可能通过口服给药。一种新型的诺丁肽 - 药物偶联物(KDC)被设计用于选择性地将吉西他滨递送至表达整合素的恶性细胞。这种 KDC 以低纳摩尔亲和力与肿瘤细胞结合,通过整合素介导的过程被内化,并在细胞内释放其有效载荷。这些结果表明多环肽是一种有吸引力的分子模式,可用于开发治疗剂。

4.2. 白蛋白结合策略

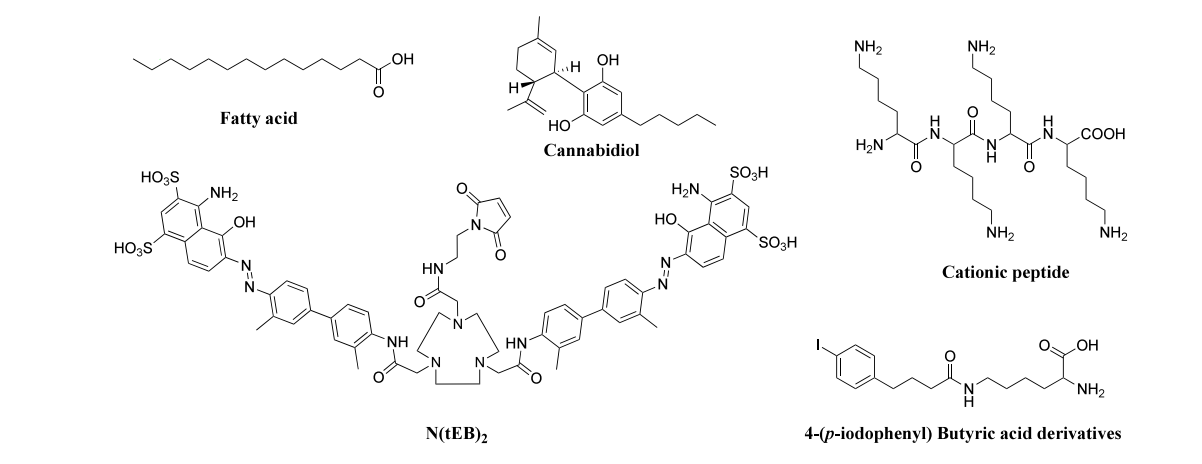

低分子量(MW)的肽药物载体(PDCs)会导致其通过肾清除从血液中快速移除。克服这一问题的一种方法是通过将其与白蛋白结合来增加其分子量。白蛋白是血浆中含量最丰富的蛋白质,存在于淋巴液、组织间液和血液等多种体液中。人血清白蛋白(HSA)在维持渗透压以及运输外源性药物和内源性小分子(如胆红素、金属、激素和脂肪酸)方面发挥着关键作用。HSA在人体内的血清半衰期约为19天,这促使人们开发了多种白蛋白结合基团,以提高肽的稳定性并延长其作用时间(图2)。例如,4-(p-碘苯基)丁酸衍生物能与小鼠白蛋白和HSA形成稳定且非共价的结合,亲和力可变。在[177Lu]Lu-DOTA-TATE中添加4-(p-碘苯基)丁酸基团可延长其在血液中的平均停留时间。大麻二酚也以放热的方式与HSA和γ球蛋白结合,具有很高的亲和力。此外,还开发了一系列截短的伊文思蓝(tEB)衍生物,其中N(tEB)2能够使白蛋白二聚化,从而将肽类药物夹在中间,使其免受蛋白水解。将四个残基分别为带正电的赖氨酸或带负电的谷氨酸的PDCs进行研究,结果表明带正电的赖氨酸具有较高的白蛋白结合能力和生物活性。

图 2. 小分子白蛋白结合基团的化学结构。

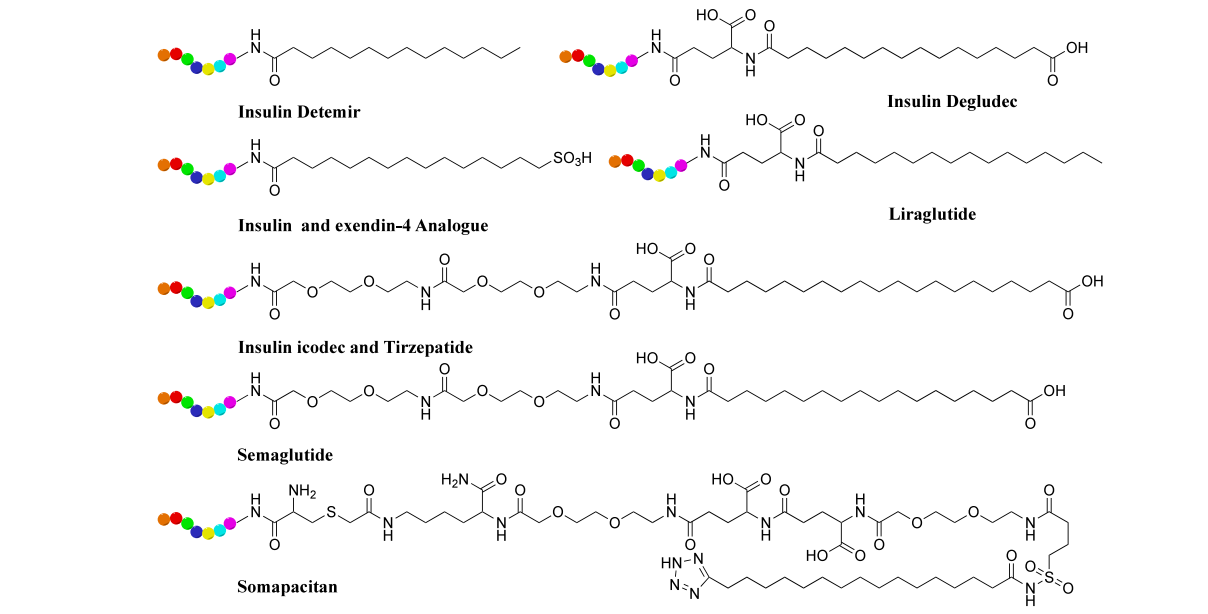

大约 30 年前,人们提出了通过脂肪酸酰化延长胰岛素作用时间的白蛋白结合策略(图 3),并在体内进行了验证。此后,长效胰岛素药物德谷胰岛素和地特胰岛素已获美国食品药品监督管理局批准。在德谷胰岛素中,去除了最后一个残基(苏氨酸氨基酸),并在 B29 赖氨酸上共价结合了一种脂肪酸(月桂酸)。在地特胰岛素中,一种脂肪酸(己二酸癸二酸)通过谷氨酸作为连接体与 B29 相连。这两种药物均显著延长了平均作用时间。icodec 胰岛素是一种超长效药物,在人体内的血浆半衰期为 196 小时,是一种每周一次的胰岛素类似物,通过脂肪二酸酰化基团(1,18-十八烷二酸)和连接体作为白蛋白结合基序进行共轭。icodec 胰岛素于 2024 年 3 月在欧洲获批用于治疗 2 型糖尿病。

胰高血糖素样肽1(GLP-1)是一种由肠L细胞分泌的胰高血糖素原衍生肽,通过刺激胰岛素分泌和抑制胰高血糖素分泌来降低餐后血糖波动。由于被二肽基肽酶4(DPPIV)灭活以及快速的肾清除,生物活性GLP-1的血浆半衰期不到2分钟。2003年,一种经过修饰的GLP-1(CJC-1131)通过在第2位将l-Ala8替换为d-Ala8并在C末端添加一个赖氨酸,同时选择性地连接一个白蛋白结合残基,在体内表现出延长的作用时间和较长的血清半衰期。设计并合成了新型脂肪酸链修饰的GLP-1类似物,显示出增强的稳定性和延长的活性。这些类似物在亲本肽中引入了半胱氨酸,其半衰期与脂肪链的长度密切相关。司美格鲁肽于2017年首次获得美国食品药品监督管理局(FDA)批准用于2型糖尿病治疗,并于2021年获批用于肥胖或超重成人的慢性体重管理,其在赖氨酸26的侧链上具有长十八烷酸(C18)脂肪二酸,这增加了白蛋白结合亲和力,并显著延长了循环半衰期。替尔泊肽是一种双重葡萄糖依赖性促胰岛素多肽和胰高血糖素样肽-1受体激动剂,其结构中包含一个类似于司美格鲁肽和艾塞那肽的C20脂肪酸部分(图3)。已设计出几种用于癌症免疫治疗的肽候选药物,通过脂肪酸修饰提高了稳定性和活性。最近,通过将肽与脂肪酸侧链连接以结合白蛋白,开发出了新型长效肽药物偶联物(PDC),在小鼠模型中显示出增强的血浆稳定性和延长的抗肿瘤作用持续时间。

图 3. 用于长效肽类药物和 PDC 的白蛋白结合脂肪酸(黑色部分)的化学结构。

尽管聚乙二醇(PEG)、多聚唾液酸和羟乙基淀粉等大分子可连接到 PDC 上以减少肾清除率,但由此产生的聚合 PDC 可能会降低肿瘤渗透能力并限制治疗效果。一种新的策略是使用聚合物药物偶联物靶向肿瘤相关髓样细胞,将冷肿瘤转化为热肿瘤,从而改善癌症免疫治疗。

4.3. 氨基酸替代与化学修饰

为了增强肽的生物活性和稳定性,研究人员探索了多种化学修饰技术,包括用 d-氨基酸或非天然氨基酸替代、N-甲基化以及形成肽模拟物或肽类。

d-氨基酸使肽比其l-氨基酸对应物对蛋白酶的抵抗力更强。肽的蛋白水解敏感性主要归因于其序列中存在l-手性氨基酸。这些多聚L序列会被各种受体和酶识别,分别在内体或溶酶体中引发受体介导的内吞作用和蛋白水解切割。d-和l-肽与细胞硫酸乙酰肝素的结合倾向和亲和力相似,但在触发其内吞摄取的能力上有所不同。对由d-和l-氨基酸组成的序列完全相同的五肽赖氨酸-精氨酸-酪氨酸-精氨酸-精氨酸(KRYRR)进行了评估,结果表明d-氨基酸肽增强了细胞滞留和肿瘤异种移植靶向性。不仅完全由d-氨基酸组成的肽在血清中的稳定性有所提高,而且在小肽中末端部分用d-氨基酸替代的肽也是如此。全d-氨基酸衍生物和部分d-赖氨酸替代均增强了抗菌肽polybia-CP的稳定性,同时保持了其亲本肽的活性。还在LFP-6的N端和C端引入了d型氨基酸,以获得一种抗蛋白水解的肽,其阻断活性与亲本LFP-6肽相当。然而,值得注意的是,d型氨基酸的替代可能会因三维构象的变化而影响肽的活性。

肽的稳定性可以通过改变单个或多个氨基酸来提高。肽的等电点和净电荷是其在体内循环半衰期和稳定性的关键因素。肾脏清除是因为肾脏中的肾小球基底膜由阴离子碳水化合物部分构成,对阴离子分子过滤进入尿液形成了强大的屏障。在甘精胰岛素中,A 链的第 21 位天冬酰胺被甘氨酸取代,B 链的 C 末端添加了两个精氨酸氨基酸,大大延长了作用时间。这些改变使等电点更接近中性,使甘精胰岛素在酸性环境中高度可溶,但在生理 pH 值下溶解度降低,从而延长了生物利用度。这些变化还有利于胰岛素六聚体的形成,进一步延缓了其进入血液的吸收。因此,在氨基酸替换过程中,还必须考虑三维结构的影响。

另一种提高肽稳定性的策略是通过氨基酸替换引入空间位阻,从而降低蛋白水解酶对底物的识别和结合亲和力。如前所述,由于二肽基肽酶IV(DPPIV)降解导致的半衰期短,天然胰高血糖素样肽-1(GLP-1)不适合用于治疗。DPPIV的蛋白水解切割位点是N端二肽。在GLP-1序列的第8位进行单个氨基酸替换(丙氨酸变为甘氨酸)可提高其对DPPIV的稳定性。α,α-二取代氨基酸氨基异丁酸(Aib)被引入肽结构中以稳定其二级结构元件,如α-螺旋和β-折叠。即使在七肽序列中仅有一个Aib残基,也能诱导螺旋结构。在伊帕莫林中引入Aib和2'-萘基丙氨酸替换,使其在人体内的终端半衰期延长至2小时。GLP-1类似物司美格鲁肽与人GLP-1相比有两个氨基酸替换(Aib8、Arg34)以及赖氨酸26侧链的修饰,通过这些替换结合白蛋白结合,其在人体内的半衰期延长至165小时。

除了D型氨基酸或其他氨基酸替换外,提高肽稳定性的其他策略还包括化学修饰(如N-甲基化)以及开发肽模拟物或肽类化合物。肽糖基化也被用于提高肽的稳定性。肽中酰胺键的N-甲基化会形成有组织的氢键网络,从而提高肽的稳定性。肽模拟物的一个显著例子是临床试验候选药物BMTP-11,它由具有功能性的白介素-11受体α结合肽(环状CGRRAGGSC)与诱导细胞凋亡的肽模拟物D(KLAKLAK)2相融合而成,显示出对抗恶性疾病的转化潜力。这种肽模拟物基序在细胞内化后通过破坏线粒体膜诱导细胞死亡。白介素-11受体是骨肉瘤和实体瘤(如前列腺癌)继发性骨转移的公认分子靶点。白介素-11受体也是人类白血病和淋巴瘤的合适细胞表面靶点。BMTP-11在人类骨肉瘤和肺癌的临床前小鼠模型中表现出良好的抗肿瘤活性。BMTP-11的一期临床试验已在去势抵抗性前列腺癌伴成骨性骨转移患者中完成。肽类模拟物(含N-取代甘氨酸的肽类衍生物)具有更好的蛋白水解稳定性、更低的免疫原性和更强的细胞渗透性。一种新型的锰四苯基卟啉与线粒体靶向肽类模拟物的结合物可促进癌细胞内活性氧的生成并诱导细胞毒性,而对正常成纤维细胞无影响。肽类模拟物-肽水凝胶在长效药物递送系统中也显示出良好的效果。

5. 新型功能有效载荷的偶联

由于生物分布、摄取以及在循环中的偶联丢失,只有少量的肽偶联药物(PDC)有效载荷能够到达其细胞内靶点。因此,有效载荷必须足够强效,即使在低累积浓度下也能消灭靶细胞。PDC有效载荷通常比传统化疗药物毒性大得多。与抗体偶联药物(ADC)相比,PDC受益于肽良好的渗透性和低分子量,从而能够使用具有更高IC50值的有效载荷。PDC还提供了比ADC更广泛的有效载荷选择(图4),包括放射性核素,如177Lu、111In和90Y。

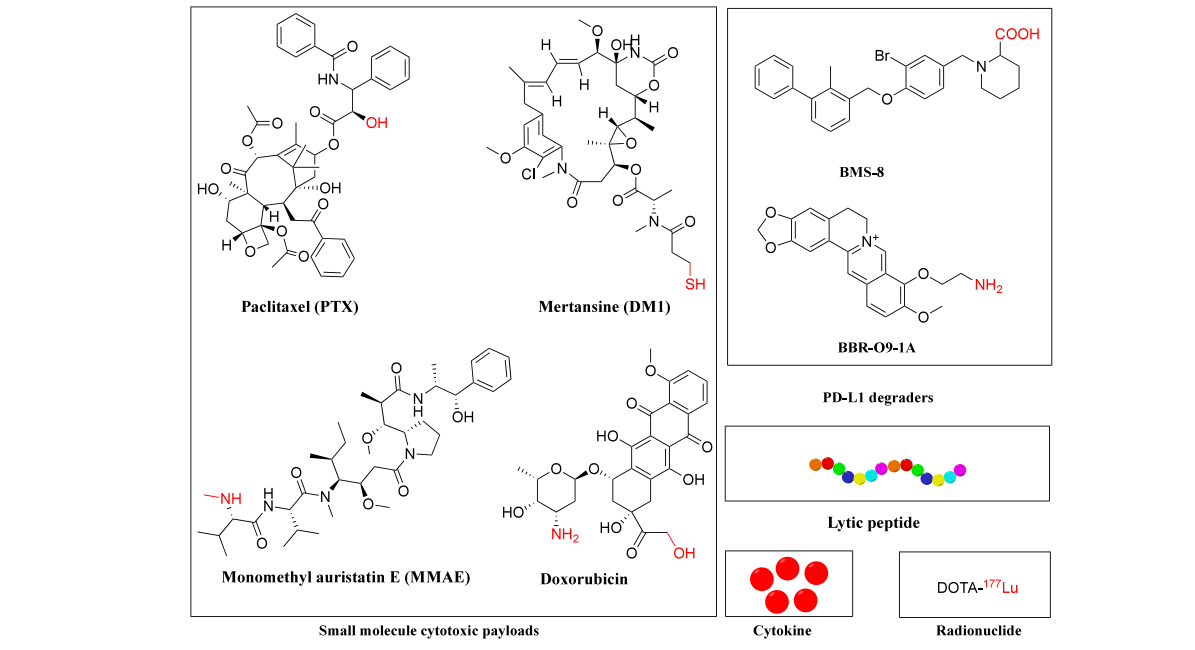

图 4. 代表性 PDC 药物有效载荷的化学结构。有效载荷和连接子的共轭官能团以红色突出显示。

除了有效载荷的效力外,药物负载量显著影响游离药物的释放速率、细胞内积累量,最终影响抗体药物偶联物(PDCs)的生物活性。对于效力较低的药物,高药物负载量通常是理想的,对于耐药性肿瘤的治疗也可能有益。虽然高药物负载量能提高细胞内积累量,但会减缓游离药物从偶联物中的释放速率。细胞摄取和药物释放速率平衡的偶联物在杀灭癌细胞方面最为有效。

传统的抗体药物偶联物有效载荷包括微管靶向药物如紫杉醇(PTX)、抗有丝分裂剂如单甲基澳瑞他汀E(MMAE)和美登素衍生物(DM1)、DNA损伤剂如吡咯并苯二氮杂卓二聚体以及拓扑异构酶I抑制剂如伊立替康(SN-38)。最近,出现了新型有效载荷,如细胞因子、裂解肽、毒性蛋白、蛋白水解靶向嵌合体、寡核苷酸和PD-L1降解剂(图4)。

PD-L1是一种关键的免疫检查点受体,被癌细胞利用以逃避免疫监视。越来越多的证据表明,PD-L1的降解可提高癌症免疫治疗的效果。通过将PD-L1降解剂BMS-8与cRGD连接,BMS-L1-RGD在黑色素瘤小鼠模型中表现出更好的PD-L1降解和肿瘤抑制效果,且副作用极小。另一种新型PDC(PMT-O9-1A)是通过将抗PD-L1肽与PD-L1降解剂巴马汀通过二硫键连接而合成的。PMT-O9-1A通过外部PD-L1阻断和内部PD-L1降解机制显著降低了PD-L1的表达,并提高了其在肺癌中的治疗效果。

裂解肽通常由含亮氨酸和赖氨酸的15个氨基酸序列组成,通过破坏细胞膜的磷脂双层来消灭癌细胞。然而,其应用受到非特异性毒性的限制。通过将EGFR靶向肽或白介素-4受体靶向肽与裂解肽通过三个甘氨酸连接,这些新型杂交肽显示出显著的抗肿瘤活性。QR-KLU是一种新型PDC,其将VEGFR靶向肽与裂解肽连接。QR-KLU在肝细胞癌(HCC)中表现出强大的抗肿瘤效果,并增强了抗PD-1抗体的疗效,且安全性良好。

EP-100由一种基于激素的肽与阳离子α-螺旋裂解肽(ClIP-71)连接而成,两者之间没有连接子。ClIP-71的α-螺旋结构域与带负电荷的膜相互作用,通过膜裂解导致细胞死亡。EP-100在患有晚期、LHRH受体表达的实体瘤患者中耐受性良好。尽管在难治性或复发性卵巢癌患者中,EP-100与紫杉醇(PTX)联合使用与单独使用紫杉醇的客观缓解率(ORR)相似,但有肝转移的患者亚组似乎从联合治疗中获益。机制研究表明,EP-100可提高PD-L1水平并增强免疫治疗,尤其是在与抗PD-L1抗体联合使用于卵巢癌时。

肿瘤坏死因子α(TNF-α)是一种能启动细胞凋亡并调节细胞存活和增殖的细胞因子。NGR-hTNF由一个靶向CD13的肿瘤归巢肽(序列:CNGRC)与人TNF-α融合而成。CD13,也称为氨肽酶N,在肿瘤血管中过度表达。新生血管在肿瘤的发展和转移中起着关键作用,因此靶向新生血管成为一种有前景的药物递送方法。在实体瘤中,有效的药物递送以及药物向远离肿瘤血管的癌细胞渗透对于化疗成功至关重要。恶性胸膜间皮瘤(MPM)是一种侵袭性癌症,其肿瘤高度血管化,预后不良,一线化疗失败后治疗选择有限,且目前尚无标准的二线疗法。一项关于NGR-hTNF联合多柔比星的Ib期研究显示,在晚期实体瘤患者中具有良好的活性。NGR肽靶向肿瘤新生血管,而人肿瘤坏死因子(hTNF)则改变内皮屏障功能和肿瘤间质压力,增强血管通透性,促进多柔比星在肿瘤中的渗透。在II期研究中,NGR-hTNF在转移性结直肠癌(CRC)、晚期肝细胞癌(HCC)和MPM患者中耐受性良好,未出现3至4级毒性反应。与卡培他滨、奥沙利铂或多柔比星联合使用时,NGR-hTNF在晚期CRC、复发性卵巢癌、小细胞肺癌(SCLC)和其他难治性实体瘤患者中显示出可控的毒性和良好的抗肿瘤活性。一项随机、双盲的III期研究(NGR015)(NCT01098266)将NGR-hTNF联合最佳研究者选择方案(BIC)与安慰剂联合BIC进行比较,研究对象为既往接受过治疗的晚期恶性胸膜间皮瘤(MPM)患者,结果显示两组在总生存期(OS)方面无显著差异。然而,观察到较短的无治疗间隔与总生存期(OS)和无进展生存期(PFS)的改善之间存在显著的相互作用。

参考文献:doi.org/10.1021/acs.jmedchem.5c00007