具有生物功能活性的新肽不断被发现。例如,宋等人利用基因组学从亚洲蛙类安氏蛙的皮肤中鉴定出一种短肽,该肽可能用于伤口愈合。体外数据显示,用该肽处理可提高角质形成细胞在划痕试验中的修复率,并减少肿瘤坏死因子(TNF)和转化生长因子-β1(TGF-β1)的分泌。在小鼠伤口愈合模型中的体内数据表明,局部应用肽水溶液可加快伤口愈合速度。丰图拉等人从羽毛在 Chryseobacterium sp. kr6 培养液中水解得到的角蛋白中分离出具有抗氧化活性的 LPGPILSSFPQ 肽。科雷亚等人表明,MGTSSTDSQQAGHRRCSTSN 肽可促进人牙周膜细胞增殖,并使其呈现矿化表型。马等人证明,肽 WQRPSSW 可抑制血管生成和肿瘤生长。巴特等人使用 C 肽在高血糖条件下(如未控制的糖尿病中)减少内皮细胞凋亡。C 肽通过抑制蛋白激酶 C 和 NADPH 激酶等机制减少活性氧(ROS)的生成。用 1 纳摩尔的肽水溶液处理细胞后,细胞活力显著提高,接近对照组的活力水平,这表明生物活性肽具有减少细胞凋亡的潜力。

肽也常用于诱导干细胞分化。卢卡索娃等人表明,源自 BMP-2 蛋白的 KIPKASSVPTELSAISTLYL 肽能够影响间充质干细胞(MSC)的成骨分化。金等人使用自组装胶原模拟肽(CMPs)以及聚(L-乳酸-共-己内酯)支架来诱导骨髓基质细胞的软骨分化。穆罕默德等人使用自组装钙黏蛋白模拟肽水凝胶系统诱导人 MSC 的软骨分化。李等人开发了一种用于神经组织修复的水凝胶材料,使用透明质酸(HA)和肽 PPFLMLLKGSTR。基本的 HA 结构通过与己二酸二肼交联制备,而肽则通过 N,N-二甲基氨基丙基碳二亚胺和 1,10-羰基二咪唑(CDI)添加。肽的添加增加了 MSC 的铺展和生长,而含 HA-肽水凝胶的 MSC 在大鼠体内植入后可使神经组织功能恢复。

肽除了能诱导细胞分化外,还能在体内吸引循环细胞进入材料。穆伊拉特等人通过静电纺丝技术制备了一种尿素嘧啶酮(UPy)聚合物支架,并在其上接枝了趋化因子肽 SDF1α。肽功能化增加了细胞迁移数量,效果与全长 SDF1α 蛋白类似,同时在体外降低了 TNFα 等炎症标志物的水平。在体内大鼠腹部移植物模型中,肽功能化凝胶中的细胞数量增加,且细胞向凝胶内的渗透深度也有所增加。

2 材料-肽组合

生物活性肽常用于对原本惰性的材料进行生物功能化,以用于细胞培养。吉尔等人用 RGD 黏附肽和 GGGPQGIWGQGK(PQ)基质金属蛋白酶(MMP)敏感肽对合成聚乙二醇进行了修饰。将肺腺癌细胞封装在功能化的合成水凝胶中,细胞形态与从动物蛋白凝胶中提取的基质胶中的细胞形态相匹配。此外,基质硬度和肽浓度被发现会影响细胞形态。合成肽可用于调节基于动物源性蛋白的材料的机械性能。古韦亚等人将胶原凝胶与自组装两亲性 Fmoc-RGDS 黏附肽结合。这些复合凝胶比单独的胶原凝胶更强且更稳定。此外,功能化提高了在功能化凝胶上培养的人角膜基质成纤维细胞的细胞活力,优于单独的胶原凝胶。为了减少天然蛋白酶对肽的降解并提高细胞内化,可以使用纳米颗粒。孙等人通过吸附将抗菌 CATH30 肽负载到羧甲基壳聚糖纳米颗粒中,用于伤口愈合。体外数据表明,纳米颗粒在 12 小时内释放其肽负载,并在划痕试验中导致角质形成细胞迁移增加。在小鼠伤口模型中的体内数据表明,肽纳米颗粒加速了伤口愈合,并导致再生的真皮层更加平滑。

虽然大多数材料仅利用单一生物活性肽来实现单一目的,比如细胞黏附,但多种具有不同生物活性的肽的组合也可能产生有益效果。彭等人通过静电纺丝技术制备了丝素蛋白基质,并在其表面利用碳二亚胺化学法接枝了多种肽。某些肽的组合,如YIGSR+RGD,对人脐静脉内皮细胞(HUVEC)的增殖具有协同效应,这表明在特定情况下可以使用多种肽来最大化所需的生物学反应。卢昂等人制备了聚(2-羟乙基甲基丙烯酸酯)冷冻凝胶,以证明肽RDG和GHK在促进3T3和PC-12细胞增殖方面具有协同作用。

已有研究表明,通过共价和选择性地用生物活性肽对材料进行功能化处理,能够为组织工程提供有利条件,因为这可以通过生化信号为生物材料提供细胞附着,并与膜受体相互作用。

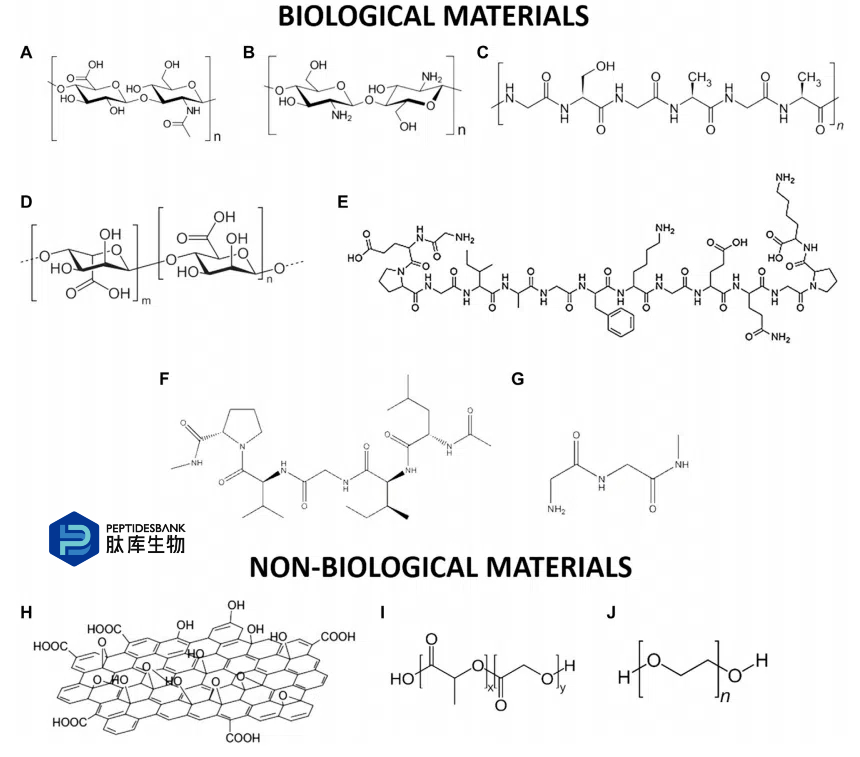

图 1 | 用于组织再生的选定生物和非生物材料的示意图:(A)海藻酸盐;(B)壳聚糖;(C)丝;(D)透明质酸;(E)Ⅱ型胶原蛋白;(F)弹性蛋白;(G)纤维蛋白;(H)氧化石墨烯;(I)聚乳酸 - 羟基乙酸共聚物;(J)聚乙二醇。

肽可以通过共价键连接到纳米材料上,以实现诸如促进递送等目的。潘塔罗托等人将Gs蛋白的αs亚基以肽的形式共价连接到碳纳米管(CNT)上。为了实现共价连接,向CNT中添加了马来酰亚胺基团,这些基团与添加到肽末端的半胱氨酸基团发生反应。这些CNT-肽结构能够穿过细胞膜并有效地进入细胞,为细胞内递送提供了一种有效的方法。桑顿和海斯使用了氨基功能化的二氧化硅纳米粒子,其表面用Fmoc-肽封端,作为门控剂。通过热溶菌酶或弹性蛋白酶等酶对门控肽进行序列特异性切割,可使纳米粒子释放出分子负载。这种酶介导的释放(EMR)平台可能允许针对特定组织进行靶向,因为这些组织中某些酶的表达水平升高。

2 肽偶联方法

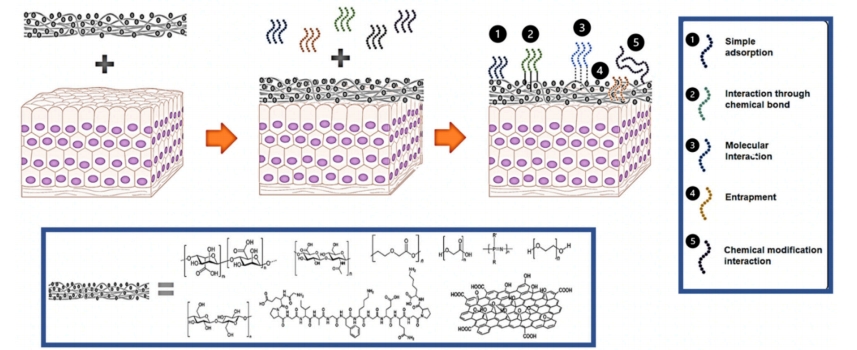

肽通常通过共价键与海藻酸盐、明胶、透明质酸、聚乳酸-羟基乙酸共聚物等支架材料偶联(图2)。虽然碳二亚胺化学法常用于这种偶联,但Dalheim等人开发了一种两步期酸氧化还原胺化法,用于将肽偶联到海藻酸盐上。这种方法实现了比碳二亚胺化学法通常获得的更高的取代密度,且未检测到副产物。这种更高的密度是RP89细胞有效附着于材料所必需的。另一种用于多糖共价修饰的方法是硫醇-烯化学法。Mergy等人开发了一种两步法,首先使用戊烯酸酐对羟基进行酯化,然后在紫外光下与巯基反应。水溶性光引发剂Irgacure2959用于生成硫自由基,从而实现快速(5分钟)且高效的水相反应,可用于连接肽。在该反应中使用了二硫醇PEG聚合物作为葡聚糖交联剂,从而得到的水凝胶其粘度可通过调节多糖浓度来调整。王等人采用一步酶介导法将透明质酸共价连接到含酚的肽上。他们使用Horseradish过氧化物酶和过氧化氢同时交联透明质酸凝胶并掺入含酚肽。在小鼠模型中,将这种凝胶与人脐静脉内皮细胞和人成纤维细胞一起皮下注射,两周后观察到功能性血管。苏等人使用聚乙二醇琥珀酰亚胺缬氨酸酯交联剂(也称为PEGX)将明胶和生物功能肽制成水凝胶。PEGX与明胶和肽中的游离胺反应,将它们交联。加入QK(一种VEGF模拟肽)后,在体外HUVEC细胞中,通过磷酸化VEGFR2的增加和细胞形态的变化,观察到水凝胶有强烈的生物反应。静电纺丝常用于将肽掺入生物材料支架中。根茨等人开发了一种一步法,通过静电纺丝在PLGA纤维表面功能化肽。通过将CGGRGDS肽与聚乳酸(PLLA)连接,然后对含有聚乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA)和PLLA-肽共轭物的溶液进行静电纺丝,可以制备出表面肽表达强烈的纳米纤维,从而能够与细胞相互作用。在氯仿中加入甲醇,比例为1:3,使作者能够改变纤维的直径。

图 . 材料与肽之间相互作用的示意图。肽可以通过以下方式添加到生物材料中:1)简单吸附;2)共价结合;3)分子相互作用;4)包埋;或者通过 5)化学修饰。

3 非共价功能化方法

除了共价化学偶联,肽也可以通过非共价方法附着于材料上(图 2)。这些方法包括吸附、分子相互作用和包埋。当肽在递送后需要从材料中释放时,使用非共价相互作用尤其理想。物理吸附过程是将肽整合到材料中的最简单方式。该过程取决于表面与肽之间的亲和力,以确定吸附相互作用的强度。米克施等人筛选了不同肽对氧化锆(ZrO2)、钛锆(TiZr)和氧化钛(TiO2)的结合能力,这些材料常用于医疗植入物。有些肽几乎不吸附,但某些序列能够附着于每个表面。除了肽序列,翻译后修饰也会影响肽对特定表面的亲和力。例如,肖清等人表明,磷酸化可提高肽在羟基磷灰石表面的吸附能力。

除了吸附作用,肽与材料之间的分子相互作用也能促进肽的掺入。阿南塔纳拉扬等人利用分子相互作用通过囊泡融合将生物活性肽两亲分子掺入支持磷脂双层膜中。双层膜吸附在玻璃表面,可形成含高达 40% 肽的囊泡。在双层膜上培养神经干细胞表明,肽的掺入改善了细胞的黏附性。葛等人将β-发夹肽 CBHH 与琥珀酸、苹果酸和酒石酸二羧酸盐结合,诱导肽自组装并随后凝胶化。二羧酸盐的添加提高了肽的细胞相容性,同时使其能够形成凝胶。静电相互作用也常用于对材料进行功能化。艾等人将阳离子抗菌肽多粘菌素 B 加入阴离子丝素蛋白中,制备出抗菌水凝胶。增加肽的浓度改变了凝胶的光密度,并提高了其 Zeta 电位。扩散试验表明,含有多粘菌素 B 的凝胶对大肠杆菌和鲍曼不动杆菌具有抗菌活性。

最后,通过周围材料对肽进行物理包封的包埋法有时也可用于实现肽的功能化。鲍尔等人通过溶液离子还原法将随机抗菌肽的混合物包埋在铜金属基质中。将肽掺入铜基质中导致材料密度降低和颗粒变小。这种肽 - 材料对耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)表现出协同抗菌活性,复合材料的抑制作用大于单独使用铜和肽的抑制作用之和。

4 超分子肽结构

肽也可以通过超分子相互作用在没有共价键的情况下组装成结构。Niece 等人构建了一种带电的肽两亲分子(PA)体系,该体系由两种分别带正电和负电的肽组成,它们在生理 pH 值的水溶液中混合时会自发组装。透射电子显微镜(TEM)显示,这些肽形成了长纳米纤维,其中疏水尾部很可能隐藏在纤维的中心,因为带相反电荷的肽通过盐桥作用聚集在一起以实现稳定。

另一方面,托马斯等人开发了一种受淀粉样蛋白启发的聚酰胺自组装成动力学控制的纳米纤维,并通过席夫碱化学将其整合到羧甲基纤维素二醛和羧甲基壳聚糖(CMCh)的动态共价交联多糖网络中,其中非共价相互作用为用于软骨生成的水凝胶提供了机械性能,在体外测试中展示了细胞生长的改善。

韦伯等人创建了一个含有 10% 生物活性 RGD 肽和 90% 稀释肽的 PA 系统,并将其用于细胞封装。封装的细胞被发现是存活且具有增殖能力的,在 5 天后细胞数量增长了 5.5 倍。将封装细胞的 PA 系统进行皮下注射后,在第 4 天生物发光信号比基线水平增加了 3.2 倍,这表明细胞在体内存活并增殖。伯恩斯等人对一个 PA 平台进行了改造,使其展示生物活性肽表位 IKVAV 和 RGDS。这些自组装肽在溶液中形成了排列整齐的纳米纤维,这一点通过透射电子显微镜得以证实。在向肽溶液中加入氯化钙形成的凝胶中培养神经元,导致神经突生长增加,并检测到自发动作电位。斯坦德利等人对一个 PA 系统进行了改造,加入了 (KLAKLAK)2 肽,这种肽可通过破坏细胞膜诱导细胞死亡。将 KLAK PAs 加入乳腺癌细胞培养物中,导致细胞存活率降低了 50%。塞兰等人构建了一种由多巴(3,4-二羟基苯丙氨酸)偶联肽和 REDV 表位偶联肽组成的肽组装系统,用于附着在支架中常用的不锈钢表面。多巴能与有机和无机表面结合,因此在肽组装系统中加入多巴可形成有效附着在钢表面的纳米纤维。REDV 表位能选择性地与上皮细胞结合,从而使细胞有效地附着在肽处理过的表面上。托塔等人构建了一种肽组装系统,用于生产伤口敷料用的水凝胶。该系统使用非蛋白氨基酸α,β-脱氢苯丙氨酸(ΔPhe)的短肽水凝胶剂 LΔF 以及 fMLF 异烟肼和抗生素环丙沙星和两性霉素 B。成功制备了一种能缓慢释放抗生素且具有良好细胞相容性的凝胶。

5 展望

过去 50 年的研究为生物材料在临床前和临床层面治疗受损组织的应用开发打开了大门。然而,大多数这些生物材料依赖于天然提取的聚合物,包括动物蛋白,这给生物材料临床转化本已复杂的流程带来了更多挑战。受生物启发的合成肽为原本惰性材料提供或增强功能特性提供了一种经济有效的方法。例如,将肽与标准生物聚合物结合使用,可以制造出功能、生物相容性和耐久性都得到改善的材料。尽管表面修饰或在材料内部负载肽仍是使用最广泛的方法,但肽计算设计方面的进展,包括预测折叠和超分子组装的能力,以及生物正交化学的应用,预示着下一代肽基材料的开发,有望成为天然来源聚合物的替代品。