酪氨酸酶是一种含铜的氧化酶,在细菌、真菌、植物、哺乳动物等不同生物体内普遍存在。它主要通过催化黑色素生物合成的初始步骤来发挥作用。

对苯二酚、曲酸、熊果苷是传统的抑制剂,但它们都存在不同的问题。对苯二酚对黑素细胞具有细胞毒性,还会刺激皮肤,并且长期使用存在一定的致癌风险。曲酸在不同的临床试验中也显示出一些副作用,如皮肤渗透性低,稳定性差,接触性过敏等,这些副作用被古普塔等人进行了综述。

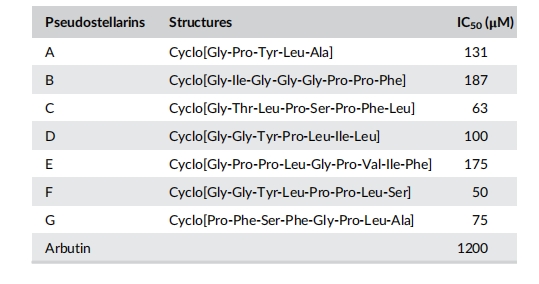

pseudostellarins的结构及其对酪氨酸酶的抑制活性

2 | 天然肽

an等人用胰蛋白酶和胰凝乳蛋白酶水解蛋清,并测量了所得各组分对酪氨酸酶的抑制作用。他们的研究表明,某些组分对单G酚酶的抑制率可达45.9%,对双酚酶的抑制率可达48.1%。他们的研究还表明,在蛋清中,有七种肽,即ILELPFASGDLLML、GYSLGNWVCAAK、YFGYTGALRCLV、HIATNAVLFFGR、FMMFESQNKDLLFK、SGALHCLK和YFGYTGALR,对酪氨酸酶抑制活性起作用。

Theerakulkait等人对米糠白蛋白进行水解,用反相液相色谱法将得到的残渣分成11个部分。其中,与抗坏血酸(IC50=0.03mg/ml)相比,SSEYYGGEGSSSEQGYYGEG具有抗酪氨酸酶活性,IC50值为1.31mg/ml。还能螯合铜离子,IC值50为0.62mg/ml.

刘等人对斑马鱼卵黄蛋白衍生肽(Pt5)的体外酪氨酸酶抑制活性进行了研究。Pt5包含55个氨基酸,为卵黄蛋白的C端残基,在100μg/ml浓度下,其抑制率为16.0%,而相同浓度的抗坏血酸抑制率为23%。此外,在100μg/ml浓度下,Pt5对B16F10黑色素瘤细胞的酪氨酸酶活性和黑色素合成分别降低了29%和24.3%。据推测,Pt5的抑制作用可能与其结构中存在极性和不带电荷的氨基酸残基(丝氨酸和精氨酸)有关。在B16F10黑色素瘤细胞的MTT检测中,细胞增殖未见减少。

Nie等人利用噬菌体展示技术发现了一种七肽(Ile-Gln-Ser-Pro-His-Phe-Phe),其对单酚酶和二酚酶的抑制常数(Ki)分别为1.7和4.0毫摩尔。该肽能够螯合铜离子,分子对接研究表明,IQSPHFF与酪氨酸酶的Lys229、Gly250和Ser276形成了氢键。通过在4.5-1152.0微摩尔/升浓度范围内对A375黑色素瘤细胞的评估,证明了该肽的安全性。

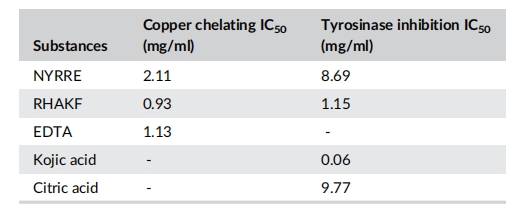

黄等人最近研究了中国榅桲籽蛋白的酪氨酸酶抑制活性。蛋白质的酶解产生了两个主要序列:NYRRE(天冬酰胺-酪氨酸-精氨酸-精氨酸-谷氨酸)和 RHAKF(精氨酸-组氨酸-丙氨酸-赖氨酸-苯丙氨酸),它们表现出抗酪氨酸的作用。它们还能够螯合铜离子。如表 2 所示,含组氨酸和赖氨酸的肽表现出比另一种更好的抑制活性。似乎抑制效力与组氨酸和赖氨酸残基有关,因为它们已知能够螯合金属。

中国榅桲中肽类物质的铜螯合及酪氨酸酶抑制活性

3 | 半合成和合成肽

舒林克特等人研究了一组来自不同来源的蛋白质和合成肽,这些来源包括β-乳球蛋白、α-乳白蛋白、β-伴大豆球蛋白、麦醇溶蛋白、卵白蛋白、大豆球蛋白和β-酪蛋白。根据他们的研究结果,序列 APLRVYVE、VSLLLVGI、ASVSVSFG、MKTFLILV、SVNVHSSL、MVLVNAIV、MMSFVSLL、IAIMSALA、ISLLDAQS 和 LILVLLAI 被发现是最具活性的序列,其抑制率高于 80%。值得一提的是,序列 QINKVVRF、PFPRPQPR、IPRPRPRP、IIRNVLQP、LFRVASMA、PLGQGSFR、VRFPVPQL、TLNRNALR、VRGPFPII、VVRFDKLP、LLLGLVFL、LVGILFHA、LACQCLVR、GSFRPSQQ、NAIVFKGL、QTNGIIRN、MPFRVTEQ 和 VVLQQHNI 显示出抑制活性,抑制率范围在 1.85% 至 68.1% 之间。

汉塔什等人研究了一组寡肽(包括SFLLRN、KFEKKFEK、RADSRADC、YRSRKYSSWY、PLG、VLLK和KFEFKFEF,编号为P1至P7)对酪氨酸酶的抑制作用。其中,P3(RADSRADC)和P4(YRSRKYSSWY)对蘑菇酪氨酸酶的抑制活性比对苯二酚更强,IC50值分别为123和40μM,而对苯二酚的IC50值为680μM。值得注意的是,在浓度为100μM时,P3和P4对人酪氨酸酶的抑制率分别为25%和35%。此外,该研究还对P3和P4以及浓度为100μM的对苯二酚对黑素细胞的细胞死亡情况进行了调查,结果显示细胞死亡率分别为0%、7%和100%。因此得出结论,这些肽是安全的化合物。57基于这些结果,他们开展了一项双盲试点研究,研究对象为5名患有中度至重度顽固性黄褐斑的女性。建议她们使用0.01%的十肽-12(Lumixyl™)(即P4),每日两次,持续4个月。观察到黄褐斑评分改善超过50%,且无副作用,而安慰剂组的改善不显著。

卡西姆等人开展了另一项关于癸肽-12 的研究,研究对象为 15 名有光损伤的女性,研究周期为 24 周。其中两名女性配合度不足,因此被排除在研究之外。结果证实了癸肽-12 作为美白剂的有效性。

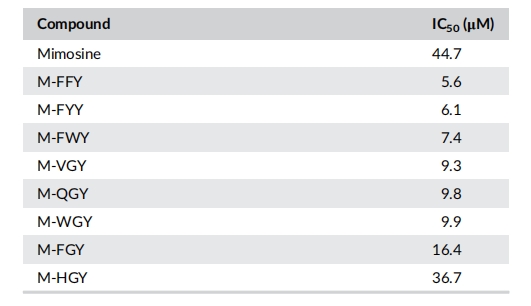

乌帕迪亚等人报道了采用固相法合成的 8 种Mimosine四肽。其结构及对蘑菇酪氨酸酶的抑制 IC50值见表 4。结果表明将三肽与含Mimosine的基团连接起来可增强对酪氨酸酶的抑制作用,因为Mimosine的 IC50 值为 44.7,而合成的肽表现出抑制活性,其 IC50 值在 5.6 - 36.7 μM 之间。

Mimosine及Mimosine四肽对酪氨酸酶的抑制活性

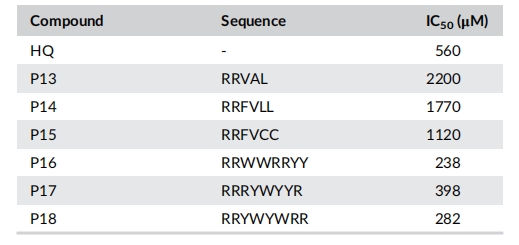

汉塔什等人基于分子对接研究对一系列寡肽进行了调查,以确定这些化合物与蘑菇酪氨酸酶催化位点之间形成理想的相互作用。然而,那些具有适当结合自由能的寡肽被选中,如表5所示。根据计算得出的IC50值,八肽(P16、P17和P18)被选作进一步研究。它们能够很好地穿透细胞,且对人类皮肤细胞的毒性明显低于对苯二酚。在100μM浓度下,对苯二酚对黑素细胞表现出100%的细胞毒性,而P16、P17和P18即使在300μM浓度下也未显示出明显的细胞死亡。分子对接研究的结果表明,色氨酸的吲哚环与铜离子相互作用,P16和含两个色氨酸残基的P18比含一个残基的P17抑制作用更强。值得一提的是,对酪氨酸酶的抑制特性是可逆的,并且呈剂量依赖性。不含色氨酸部分的P13-15几乎没有显著的抑制作用。

P13-18 和 HQ 对蘑菇酪氨酸酶的抑制特性

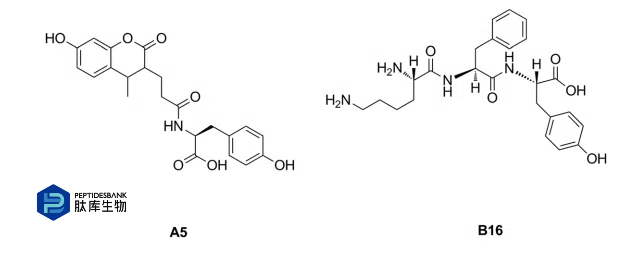

肖等人研究了263种天然化合物对蘑菇酪氨酸酶的抑制作用,并通过对接研究筛选出500种化合物进行药效团建模。据此,选取了10种化合物进行酪氨酸酶抑制活性测定。其中,化合物A5(图1)在0.8毫摩尔浓度下,可使酪氨酸酶活性降低约70%。针对A5的结构对天然产物数据库进行调查,选出了35种化合物,其中B16(KFY)(图1)表现出与A5相似的活性。基于B16的结构,合成了11种三肽,其中大多数表现出良好的抗酪氨酸酶活性(IC₅₀=6.16-1512.4微摩尔),与熊果苷(IC₅₀=1008.7微摩尔)和曲酸(IC₅₀=84.4微摩尔)相比,活性相当。酪氨酸酶抑制活性的顺序为CRY>RCY>FFY>RWY>KFY>KNY>NFY>KDY>KVY>VFY>KKY,表明肽的C端存在酪氨酸,以及N端和/或中间区域存在精氨酸、半胱氨酸和苯丙氨酸对于所需活性至关重要。此外,半胱氨酸中的硫可能能够与酶活性位点的铜离子形成螯合物。

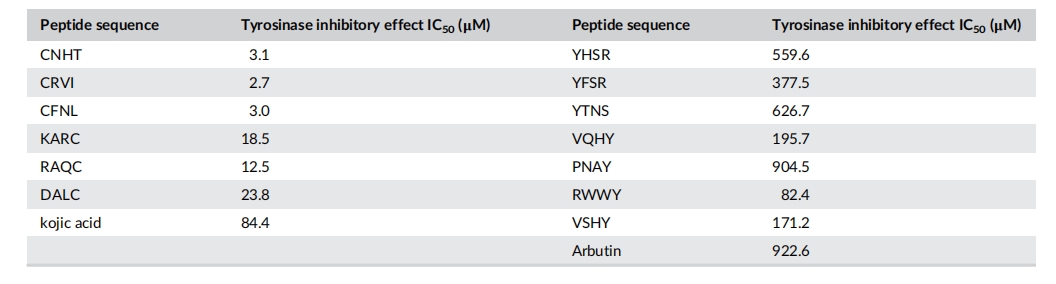

着眼于肽序列 N 端和 C 端的酪氨酸和半胱氨酸残基对诱导抗酪氨酸酶抑制活性的功效,李等人制备了不同的四肽,并使用噬菌体展示法评估了它们的酪氨酸酶抑制活性。进一步评估表明,N 端为半胱氨酸的四肽表现出更强的活性,其 IC50值更低(表 6)。

含 N 端和 C 端半胱氨酸/酪氨酸四肽的酪氨酸酶抑制活性

含 N 端和 C 端半胱氨酸/酪氨酸四肽的酪氨酸酶抑制活性

Klaynongsruang等人对鳄鱼白细胞中的一种肽LeucrocinI(天冬酰胺-甘氨酸-缬氨酸-谷氨酰胺-脯氨酸-赖氨酸-酪氨酸)进行了研究。在3μM浓度下,它能抑制B16F1细胞中黑色素的生成达25.85%。分子对接研究表明,酪氨酸的羟基位于活性位点的铜离子附近。基于此,设计并合成了新的肽,将酪氨酸替换为半胱氨酸,以研究巯基与铜离子的相互作用与羟基的差异。合成了TILI-1(天冬酰胺-甘氨酸-缬氨酸-谷氨酰胺-脯氨酸-赖氨酸-半胱氨酸)和TILI-2(半胱氨酸-天冬酰胺-甘氨酸-缬氨酸-谷氨酰胺-脯氨酸-赖氨酸),初步筛选表明,它们对蘑菇酪氨酸酶具有剂量依赖性活性(20-200μM),其中最强的活性为60%。在350μM浓度下,TILI-1和TILI-2分别使B16F1细胞中黑色素的生成减少了27.18%和31.15%。值得一提的是,TILI-2、TILI-1和LeucrocinI分别使细胞酪氨酸酶活性降低至41.18%、32.94%和21.64%。值得注意的是,它们在高达1400μM的浓度下对HaCaT和B16F1细胞均无细胞毒性。

连等人合成了四种N-乙酰基五肽,分别为Ac-P1(Ac-RSRFK)、Ac-P2(Ac-KSRFR)、Ac-P3(Ac-KSSFR)和Ac-P4(Ac-RSRFS)。它们对蘑菇酪氨酸酶的抑制作用的IC50值分别为:Ac-P1:0.75毫克/毫升,Ac-P2:0.78毫克/毫升,Ac-P3:0.81毫克/毫升,Ac-P4:0.29毫克/毫升。

鲁昂波恩维苏蒂(Ruangpornvisuti)报告称,N-乙酰基肽能够螯合铜等金属离子,可能具有抑制酪氨酸酶的作用。在本研究中,对不同浓度的Ac-P4对B16F10细胞的影响进行了研究。发现其抑制黑色素生成的效果如下:0.1毫克/毫升时为48.63%,0.5毫克/毫升时为78.18%,1毫克/毫升时为94.7%,在相同浓度下,其抑制效果是曲酸的16.7倍,并且在这些浓度下对B16F10细胞没有细胞毒性。

TH10是由Ochiai等人通过固相法基于稻糠中含ED40样结构域的蛋白质设计并合成的一种肽。发现TH10(MRSRERSSWY)的结构与P4(YRSRKYSSWY)相似,二者仅在三个氨基酸上有所不同。对这两种物质的蘑菇酪氨酸酶抑制活性进行了测定,并计算了它们对酪氨酸酶单酚酶活性的IC50值:TH10和P4分别为102和123μM。此外,对接分析表明,酪氨酸在C端区域起着关键作用,其存在与否会完全影响抑制活性,这是由于它与酪氨酸酶活性位点的重要相互作用所致。

正如之前所讨论的,Hsiao等人发现结构与WY相似的A5(图1)具有抗酪氨酸酶活性。因此,该研究小组制备了20×20的二肽矩阵,并研究了它们对酪氨酸酶的抑制作用。观察到含半胱氨酸的二肽在5毫摩尔浓度下能有效抑制该酶。含酪氨酸的二肽表现出中等抑制效果。他们还研究了CE、CS、CY、CA和CW以及它们的反式形式(EC、SC、YC、AC和WC)。结果表明,当半胱氨酸位于N端时,抑制活性增加了六倍。此外,对接研究表明,二肽通过π-阴离子和静电相互作用以及氢键的形成与活性位点的氨基酸残基产生了理想的相互作用。同时,C端的半胱氨酸也形成了氢键以及疏水和静电相互作用。此外,在对接研究中,还区分了蘑菇酪氨酸酶活性位点中半胱氨酸的硫与铜离子之间的相互作用。

图1 A5 和 B16 的结构的结果

卡鲁奇等人合成了七种模拟蚕豆蛋白的肽(GGQHQQEEESEEQK、ENIAQPAR、IINPEGQQEEEEEEEEEK、GPLVHPQSQSQSN、LSPGDVL-VIPAGYPVAIK、VESEAGLTETWNPNHPELR和EEYDEEKEQGEEEIR),并测试了它们的酪氨酸酶抑制活性。其中两种肽P4(GPLVHPQSQSQSN)和P6(VESEAGLTETWNPNHPELR)表现出显著的抑制效果,其IC50值分别为1和0.14毫摩尔(曲酸:IC50=0.04毫摩尔)。抑制作用与疏水性和脂肪族氨基酸(缬氨酸、丙氨酸和亮氨酸)以及含羟基的氨基酸(丝氨酸和苏氨酸)的存在有关。

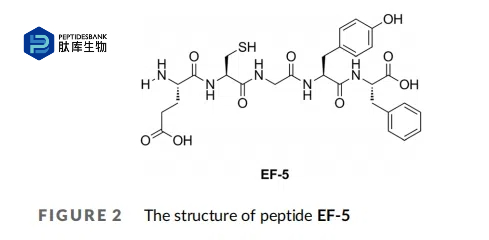

张等人合成了一个五肽,ECGYF(EF-5,图2),这是首次在豇豆中报道。EF-5不仅对酪氨酸酶的抑制作用强于熊果苷(IC50=0.46毫摩尔/升对比IC50=5.73毫摩尔/升),而且还能清除自由基。此外,在1毫摩尔/升的浓度下,EF-5能使A375细胞中的黑色素含量降低50%,而熊果苷在同一浓度下的抑制率约为20%。另外,熊果苷在2.5毫摩尔/升的浓度下可使黑色素瘤细胞的存活率降低50%,而EF-5则无此作用且安全。

中岛等人表明,包括κ-酪蛋白和β-乳球蛋白在内的牛奶蛋白能够使B16小鼠黑色素瘤细胞系中的酪氨酸酶活性降低多达50%。73,74金等人研究了一些寡肽从β-乳球蛋白(一种牛奶蛋白)中分离出肽,并将其与咖啡酸(CA)结合,分析了其对酪氨酸酶的抑制活性。结果表明,与没有酪氨酸酶抑制作用的咖啡酸不同,咖啡酸-肽复合物具有显著的活性。此外,他们在浓度为100μM时对B16-F1黑色素瘤细胞进行了测试,未观察到毒性作用。Kwak等人还选择了这两种牛奶蛋白(κ-酪蛋白和β-乳球蛋白),确定了它们的肽(YFYPEL、YVEEL、MHIRL和WYSLAMAA),并合成了13种四肽片段。其中,MHIRL家族表现出最佳的酪氨酸酶抑制活性。因此,他们测试了MHIRL、MHIR和HIRL在浓度为100μM时对Mel-Ab和B16F10细胞黑色素生成的抑制作用。结果表明,Mel-Ab细胞中黑色素生成减少了57%,B16F10细胞中减少了70%。此外,在上述细胞系中,该浓度未报告有毒性作用。

斯特凡努奇等人合成了两种植物源性阿片肽——大豆啡肽-6(YPFVVN)和叶绿体蛋白-6(YPLDLF)以及相应的C端酰胺,并对其酪氨酸酶抑制作用进行了评估。叶绿体蛋白-6、叶绿体蛋白-6C端酰胺和大豆啡肽-6C端酰胺的酪氨酸酶抑制活性分别为24.51、2.81和9.19毫克KAE/克,然而大豆啡肽-6无活性。

4 | 结论与展望

在此,对具有酪氨酸酶抑制活性的天然和合成肽进行了综述。肽类物质如今在药物研究领域备受关注,尤其是在皮肤美白方面。由于某些衍生物已显示出比曲酸、熊果苷和对苯二酚更高的活性,因此它们被用作美白剂和化妆品成分。

关于天然和合成肽的抗酪氨酸酶活性的文献综述表明,它们能够有效地与酶活性位点残基和铜离子形成氢键和疏水相互作用。具有抗酪氨酸酶活性的肽的高效性可为研究人员提供诸多有益启示:

a.合成肽被发现比天然肽更有效。在文献报道的各种合成肽中,那些曲酸衍生物被发现效果更佳。CE显示出抗酪氨酸酶活性,其IC50值为2.0μM,而曲酸衍生物K3(图3)则是已报道的最有效的合成肽(IC50=0.06μM)。似乎曲酸的存在对于获得强效抑制剂至关重要。在已报道的天然肽中,Cyclo[Gly-Gly-Tyr-Leu-Pro-Pro-Leu-Ser]是最有效的化合物,其IC50值为50μM。

b.当将含有FFY、FYY和FWY残基的不同杂合肽(图4)的抑制活性(IC50值分别为0.33、0.39和0.24μM)与含有含羞草素残基的对应肽(IC50值分别为5.6、6.1和7.4μM)进行比较时(表4),已证实了曲酸部分的有效性。

c.人们发现,肽结构中存在酪氨酸、丝氨酸、苏氨酸、缬氨酸、丙氨酸、亮氨酸、苯丙氨酸、色氨酸和半胱氨酸时,会表现出显著的抗酪氨酸酶活性。这可能与它们与酶活性位点之间的理想相互作用有关。例如,通过酪氨酸、丝氨酸和苏氨酸的羟基形成氢键;通过缬氨酸、丙氨酸和亮氨酸的脂肪族部分形成疏水相互作用;以及通过苯丙氨酸、酪氨酸和色氨酸的芳香部分形成π-π堆积相互作用。值得一提的是,含有半胱氨酸残基的肽表现出显著的酪氨酸酶抑制活性。似乎硫能够与酶活性位点中的铜离子形成螯合物。

d.一个值得说明的要点在于上述残基的位置。据报告,酪氨酸在肽的 C 端区域的效力比在 N 端区域更显著,而与半胱氨酸相关的结果则表明其在肽的 N 端区域的位置更为重要。

值得一提的是,所报道的肽类物质表现出比曲酸和对苯二酚更低的细胞毒性。

应当指出的是,大多数研究都集中在蘑菇酪氨酸酶抑制活性方面,还需要进行更多实验来研究肽类物质对人类细胞的功效和毒性,以满足包括高效、低副作用、适当稳定性以及皮肤吸收性在内的商业化和市场化所需的标准。

参考文献:DOI: 10.1002/psc.3329