本综述对已报道的仅对结核分枝杆菌复合群具有活性的抗菌肽进行了批判性分析。然而,对于这些抗结核肽,只要资料可得,也适当纳入了其对非结核分枝杆菌菌株(如鸟分枝杆菌和胞内分枝杆菌)的活性情况。本文介绍了多种序列的天然和合成抗菌肽及其化学结构,并对其抗分枝杆菌活性进行了讨论和关联。对结构与抗分枝杆菌活性的深入分析使我们能够得出重要结论,并为这些有前景的分子的研究和开发提供思路,以充分发挥其潜力。尽管本综述主要关注肽类物质,但我们还简要总结了目前可用和正在研发的各种小分子药物的结构和效力,这些药物用于结核病的治疗。

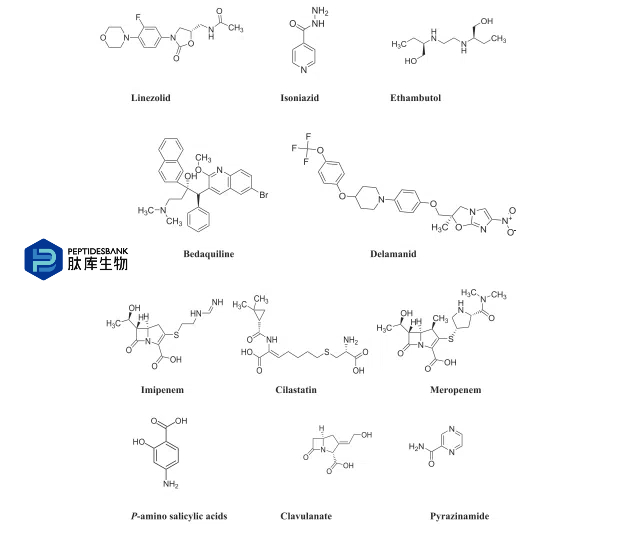

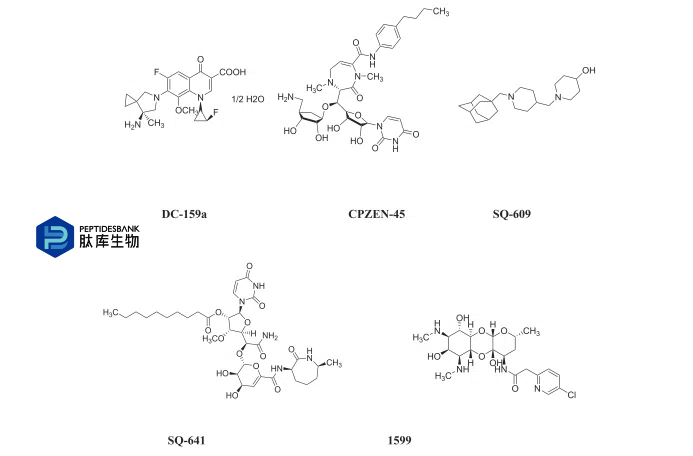

图1 目前使用的抗结核药物的化学结构

2 | 新药探索:肽类药物

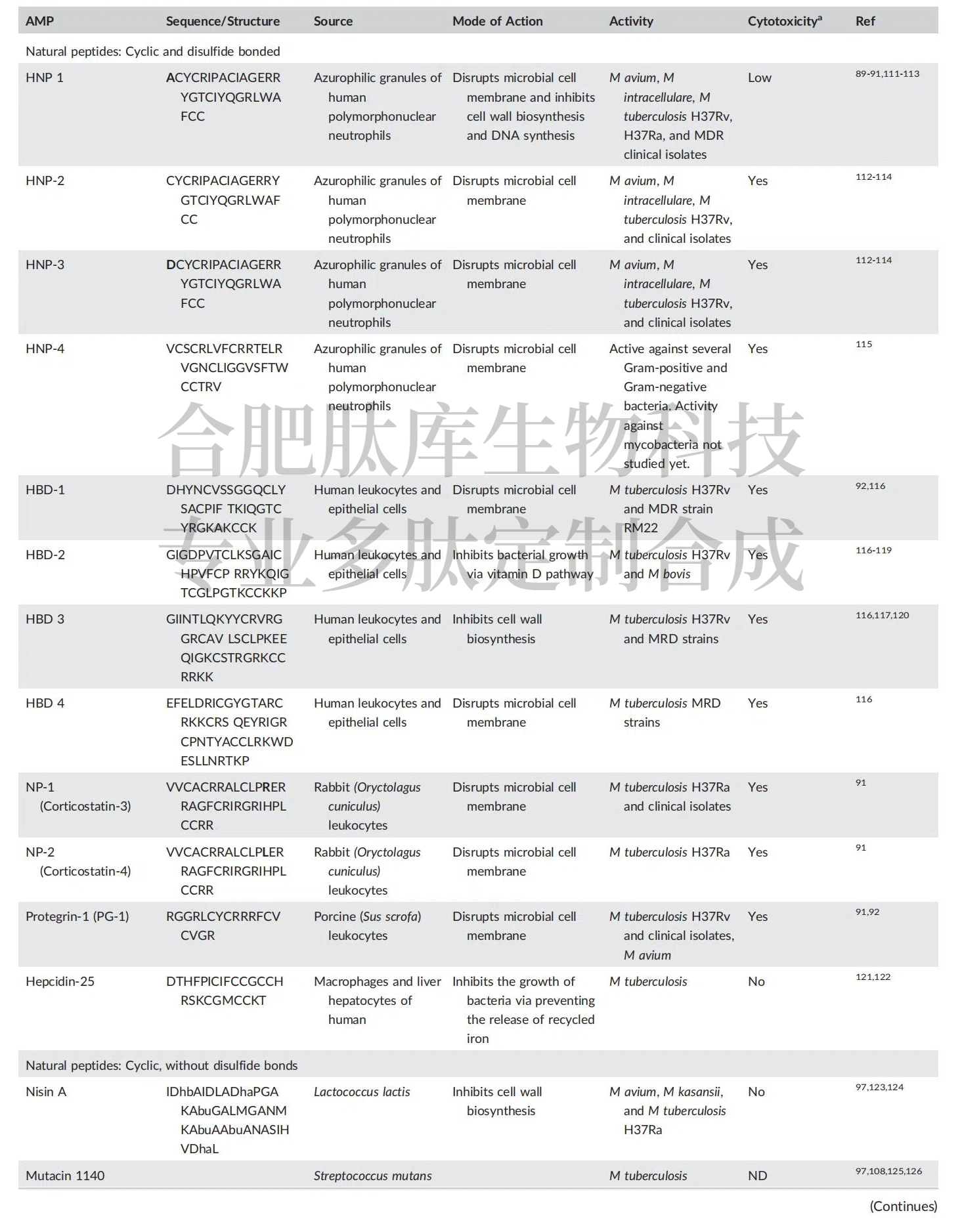

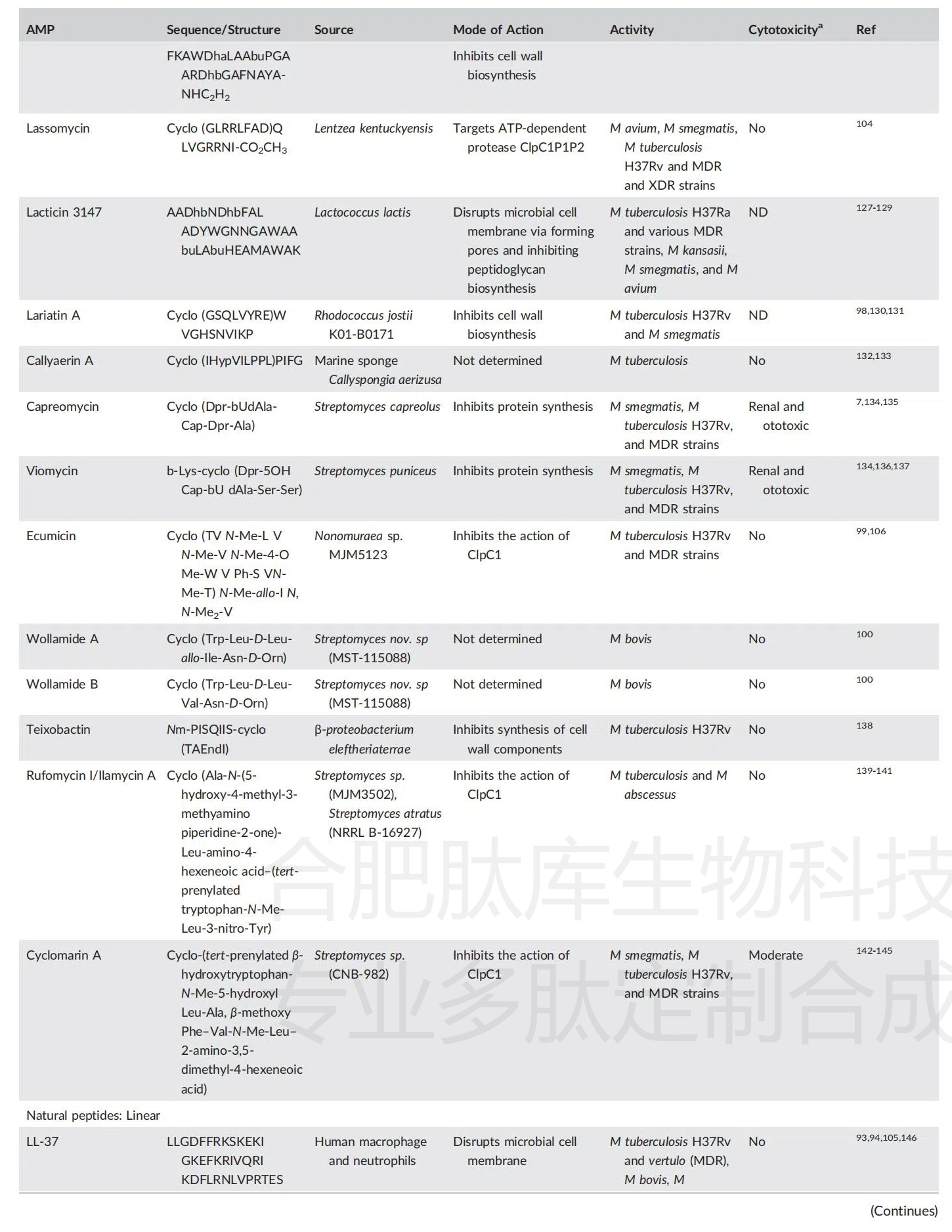

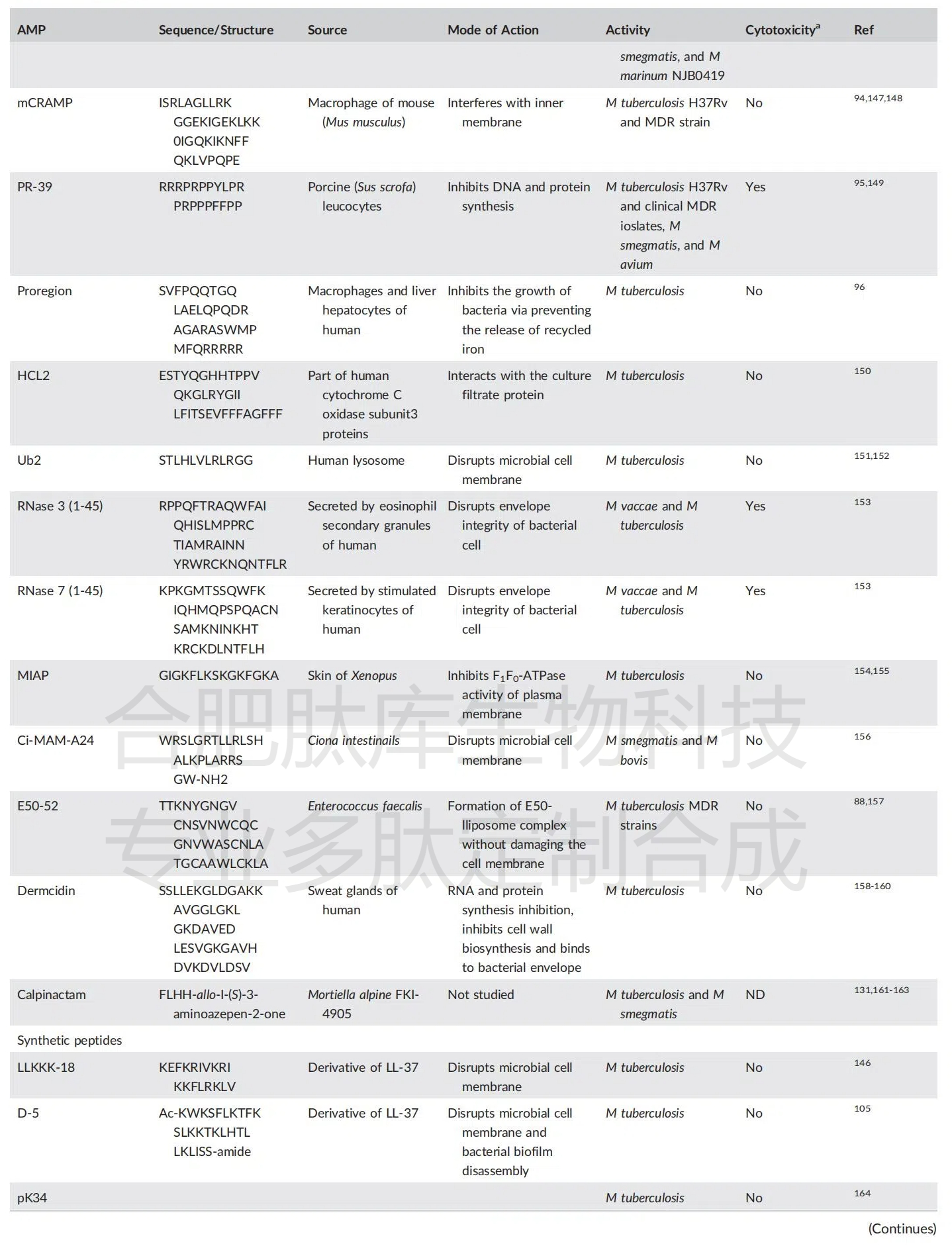

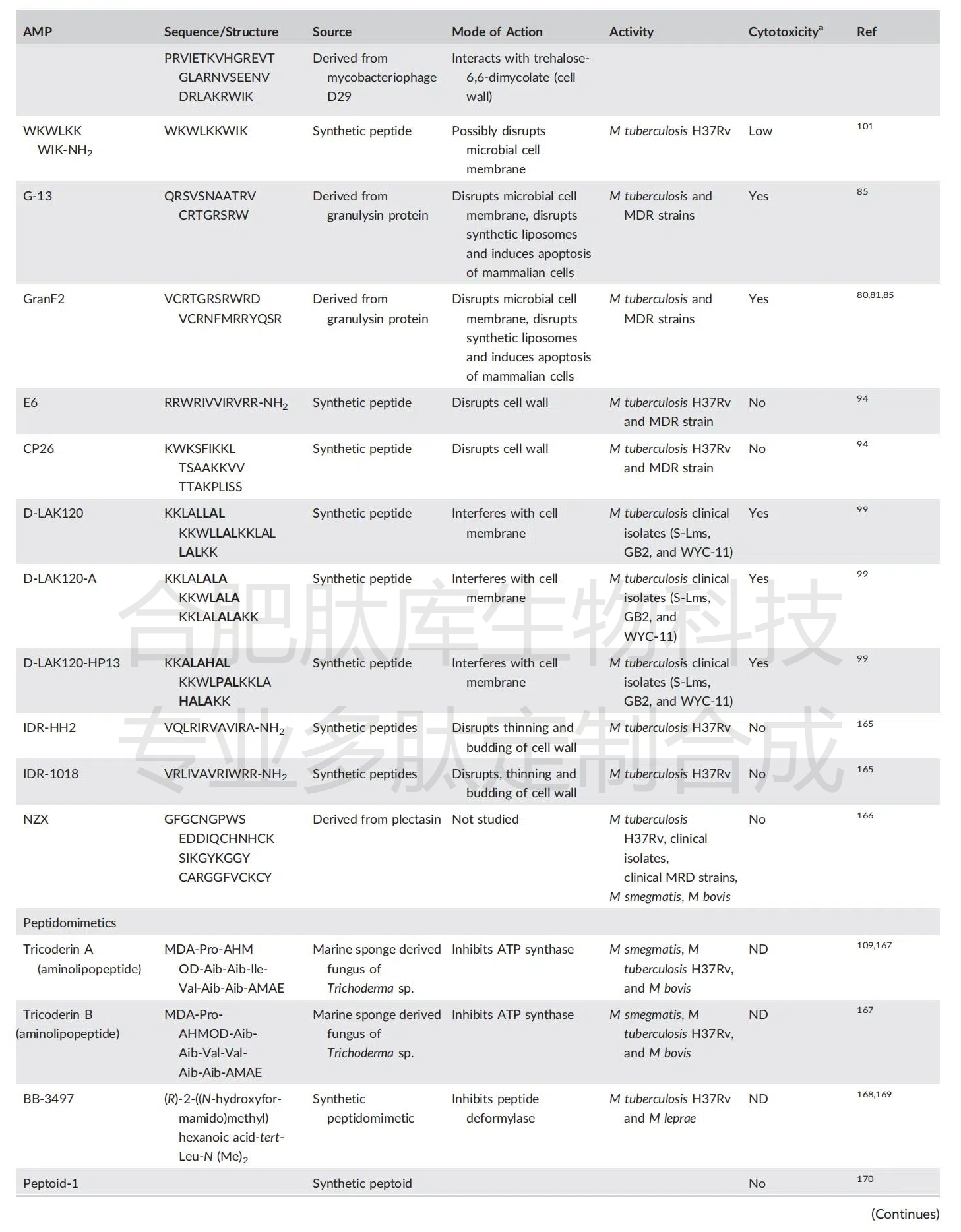

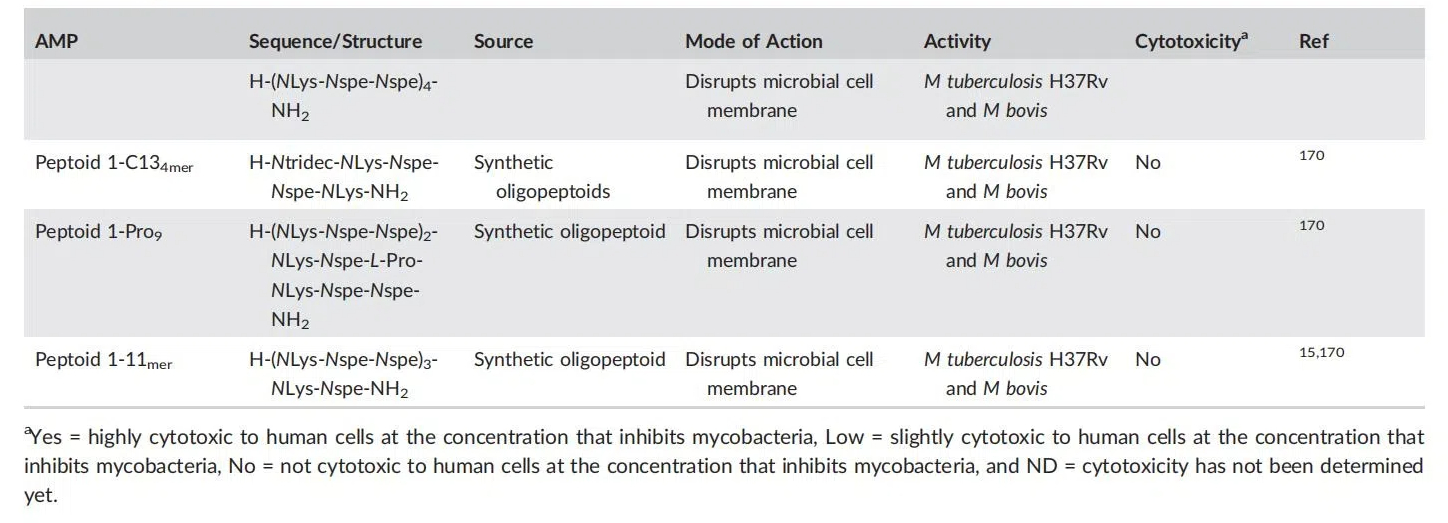

在寻找具有潜在抗分枝杆菌活性的小分子的过程中,研究已发现几种抗菌肽(AMPs),包括抗菌蛋白的片段及其片段。 抗菌肽通常很短(少于 50 个氨基酸残基),大多带正电荷且具有两亲性。由于它们对多种微生物具有直接且迅速的杀菌作用,以及微生物获得耐药性的可能性较低,因此它们作为新型抗分枝杆菌药物,尤其是针对耐多药结核分枝杆菌菌株,具有很大的前景。它们可以通过多种不同的机制抑制细菌,包括扰乱细胞膜、抑制细胞壁生物合成、抑制蛋白质或 RNA 合成,或者直接与细菌相互作用。抗菌肽可以单独使用,或者与更传统的化合物联合使用用于结核病治疗。 关于天然和合成抗菌肽抗分枝杆菌活性的多项研究促进了对潜在抗结核病抗菌肽的识别和理解(表 3)。

表3:抗分枝杆菌肽和肽模拟物综述

许多抗菌肽正在针对各种疾病(如癌症、炎症以及细菌和病毒感染)进行临床试验。合成的膜裂解肽 LTX-109 正在进行治疗耐甲氧西林金黄色葡萄球菌鼻部感染的 II 期临床试验,而 NZ2114(plectasin 衍生物)正在针对包括 MRSA.171-173 耐药性感染在内的全身性耐药感染进行临床前开发。一种模拟防御素的肽 PMX-30063 已经在体外和体内实验中,该物质对多种革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌均表现出显著的抗菌活性,并且在一期临床试验中系统耐受性良好。然而,由于毒性、疗效不佳以及在体内稳定性差等原因,抗菌肽在临床试验中取得的成功有限。从天蚕素衍生而来的肽类药物 pexiganan 在治疗糖尿病足溃疡的三期临床试验中因疗效不佳(与传统氟喹诺酮类抗生素相比)而被终止。RNA 结合肽类药物维奥霉素曾作为二线药物用于结核病治疗,但后来被毒性较小的肽类药物卷曲霉素所取代。根据世界卫生组织最近的指南,由于患者治疗效果不佳,卷曲霉素也不再被推荐作为结核病二线药物。使用肽类药物的主要问题在于其体内稳定性差,因此,通过化学修饰肽类物质以生成肽模拟物分子是肽类药物化学研究的热门领域。

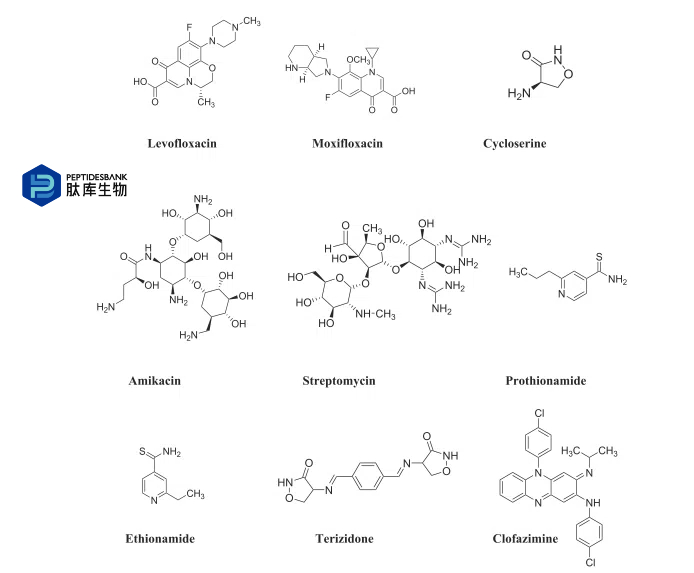

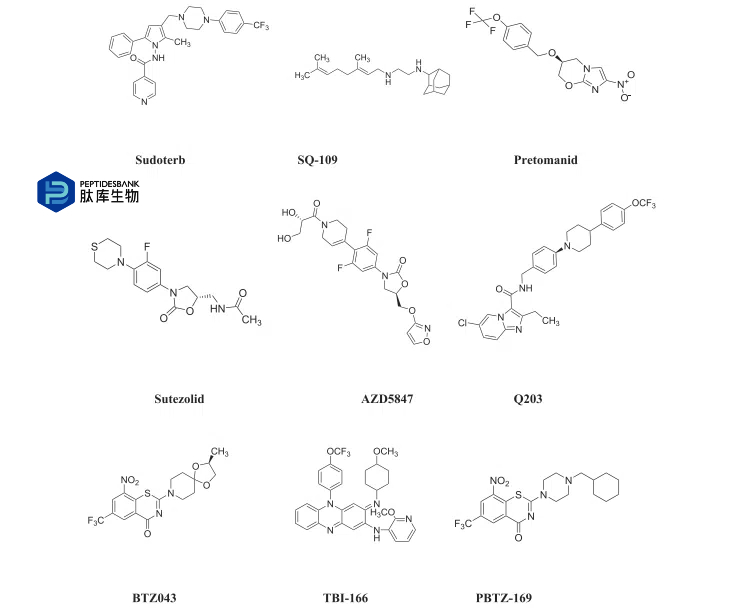

目前处于临床试验阶段的结核病药物的化学结构

在本综述中,我们重点关注具有潜在抗结核活性的肽类和基于肽的分子。对于已显示出抗结核活性的肽类,仅在有相关数据时才讨论其对非结核菌株的活性。此外,我们试图在适当的数据可用的情况下,探究抗结核活性与肽类氨基酸序列之间的关系,以期为设计和开发更有效的抗结核肽提供支持。

以下各节将详细描述这些肽类物质的抗分枝杆菌活性的性质,以期找出这些肽类物质的结构与其抗结核活性之间的关系。

2.1| 含有二硫键的天然肽

一些天然存在的抗分枝杆菌肽富含半胱氨酸残基,这些残基会形成分子内的二硫键。其中,来自人类中性粒细胞的HNP1-4肽以及来自兔中性粒细胞的NP-1和NP-2肽具有相似的结构,均含有六个半胱氨酸残基,并在C1–C6、C2–C4和C3–C5位置形成三个二硫键(C1:序列中的第一个半胱氨酸残基;C2:第二个)(图3)。人类β-防御素(HBD1-4)包含36至50个氨基酸,其中包括六个半胱氨酸残基,并在位置C1–C5、C2–C4和C3–C5形成三个二硫键(图3),但HBD-1在位置上形成的二硫键与HNPs相同。这些肽带正电荷,其估计的平均亲水性指数也呈正数,但NP-1除外。亲水性指数代表肽的相对疏水性或亲水性。亲水性指数越大且越正,肽的疏水性就越强(Kyte和Doolittle)。

对这些人类和兔中性粒细胞肽的抗菌活性的研究表明,它们对分枝杆菌属的菌株具有活性,最小抑菌浓度(MIC)值在2.5至50微克/毫升之间。宫川及其同事发现NP-1是主要的活性肽,在50微克/毫升的浓度下可抑制98.9%的无毒力结核分枝杆菌H37Ra菌株。NP-1的活性依次为HNP-1、PG-1、Np-2和HNP-2。同样,夏尔马及其同事报告了HNP-1对有毒力的结核分枝杆菌H37Rv菌株的半数最大抑制浓度(IC50)和最小抑菌浓度(MIC)值分别为0.8微克/毫升和2.5微克/毫升。他们还证明,在48小时内,用40微克/毫升的HNP-1处理感染了结核分枝杆菌H37Rv的小鼠J744A巨噬细胞时,可抑制98%的H37Rv。90HNP-1对J744A巨噬细胞系的细胞毒性也较低。使用各种临床分枝杆菌分离株(包括耐药菌株)的研究表明,HNP-1、NP-1、PG-1、HBD-2和HBD-3是潜在的抗分枝杆菌肽。然而,HBDs的效果不如HNPs和PG-1。

除了结核分枝杆菌外,这些人类中性粒细胞肽对鸟分枝杆菌和胞内分枝杆菌也表现出显著的抗菌活性。在浓度为5.0μg/mL时,与对照组相比,HNP1-3能够部分抑制细菌菌落的生长。此外,该研究发现HNP1-3的抗菌活性不依赖于细菌菌落形态或钙、镁和氯化钠的存在。通常,HNP的抗菌活性与分子的亲水亲脂性呈正相关。HNP-1比HNP-2和HNP-3更疏水,表现出更高的抗结核活性。换句话说,从HNP-1中去除一个丙氨酸,或者将丙氨酸单个替换为天冬酰胺(表3;此类氨基酸变化以粗体突出显示),都会降低肽的抗结核活性。

与其它HNP相比,HNP-4对几种革兰氏阳性菌的抗菌活性较低。然而,HNP-4对分枝杆菌的活性尚未得到研究。拉蒙-加西亚及其同事的研究结果表明,HNP-4杀菌活性较低可能与其组成有关,即存在缬氨酸。此外,有报道称,将NP-1和NP-2中的一个精氨酸替换为亮氨酸会降低其抗分枝杆菌活性,这或许是因为正电荷减少了1个单位。不过,缬氨酸含量与抗分枝杆菌活性之间呈负相关的原因仍不明确。

与其它HNP相比,HNP-1对分枝杆菌属物种表现出过高的杀菌活性,这可能与这些肽的作用方式有关。除了与细胞膜(这是主要作用靶点)结合外,HNP-1还会以静电方式与细菌的多阴离子DNA结合,这是其次要作用靶点。然而,与HNP-1结构相似但源自兔子的NP-1(见表1)为何具有更强的杀菌活性,原因尚不清楚。

关于HNP结构活性关系的研究表明,这些肽中的二硫键对其抗菌活性起着重要作用。魏及其同事发现,失去二硫键会破坏α-防御素的三级结构,并使其对多种病原体的活性丧失。尽管存在挑战,但通过手工或机器辅助的固相肽合成方法,已成功合成了含二硫键的HNP家族肽。曼达尔和纳加拉杰的研究表明,HNP-1的抗菌活性并不依赖于特定的二硫键模式或总共三个二硫键,因为具有一或两个二硫键的类似物被发现具有与原始HNP-1相似的抗菌活性。然而,HNP-1的线性类似物则无活性。不过,伦迪及其同事发现,保留β-发夹结构的线性HNP-1类似物仍具有抗菌活性。尽管形成区域特异性多二硫键存在诸多挑战,但在过去几年中,这一领域取得了显著进展。

2.2 | 不含二硫键的天然肽

不出所料,除E50-52外,非二硫键肽的半胱氨酸残基含量都不高。尽管E50-52含有六个半胱氨酸残基,但它们之间均未形成二硫键。该组中的大多数肽都带有正净电荷,而HCL-2(线性)和卡利亚林A(环状)呈中性,而德马西丁(线性)则呈负电荷。通常,正净电荷在抗菌活性中起着重要作用,因为这些分子通过干扰带负电荷的细菌细胞膜来发挥作用。然而,德尔米丁的抗分枝杆菌活性可能是通过抑制RNA、蛋白质或细胞壁的生物合成来实现的。类似地,德尔米丁的膜溶解活性也可能在其抗菌活性中发挥重要作用。德尔米丁与带负电荷的细菌磷脂相互作用,通过Zn(2+)‐dependent途径形成寡聚复合物,从而导致离子通道形成,造成膜去极化和细菌细胞死亡。此外,德尔米丁在金黄色葡萄球菌中没有耐药性发展的机制。这可能是由于该肽的阴离子性质,使其能够避开针对肽的阳离子性质的耐药机制。中性肽HCL-2的抗菌活性被认为是由肽与分泌蛋白相互作用介导的,而卡利亚林A的作用机制尚不清楚。

不含二硫键的天然肽的抗结核活性见表4,接下来的部分将讨论它们的抗分枝杆菌活性。从表4可以看出,通常情况下,环肽乳酸素3147、lassomycin、lariatinA、卷曲霉素、紫霉素、ecumicin、wollamides、rufomycinI、环马林A和nisinA(I类细菌素家族)在针对结核分枝杆菌、牛分枝杆菌和耻垢分枝杆菌的菌株测试中,其抗分枝杆菌活性优于线性肽(表4)。尽管表4中的数据表明了这一点,但需要注意的是,我们并未直接将这些环肽与其线性化类似物进行比较,反之亦然。显然,卷曲霉素和紫霉素曾作为二线抗结核药物与其他抗结核药物联合使用。然而,这些药物已不再作为二线抗结核药物使用。对这些肽对结核分枝杆菌活性的众多研究进行比较表明,lariatinA和nisinA比mCRAMP和LL-37更具活性。同样,乳酸菌素3147和nisinA对结核分枝杆菌H37Ra的活性高于MIAP。

然而,由于nisinA肽具有显著的细胞毒性,要维持其在人体血液中抑制分枝杆菌所需的浓度颇具挑战性。此外,卷曲霉素和lassomycin对鸟分枝杆菌的活性高于Ci-MAM-A24、PR-39和LL-37,而wollamideA和B则表现出更佳的活性。与Ci-MAM-A24和LL-37相比,它对牛分枝杆菌卡介苗(一种用于疫苗的减毒牛分枝杆菌菌株)的抑制作用更强。相反,II类细菌素E50-52已被证明对结核分枝杆菌H37Rv的活性大于ecumicin、lassomycin和脂质II结合抗生素teixobactin(表4)。尽管有这一总体观察结果,但在此需要指出的是,在比较不同实验室报告的数据且重复次数有限的情况下,应谨慎对待此类比较。

2.3 | 合成肽

据我们所知,文献中报道的具有抗分枝杆菌活性的合成肽均为线性肽,除了2018年报道的最新类肽素类似物NZX。根据文献报道,合成肽的抗分枝杆菌潜力令人印象深刻,这得益于其良好的活性(见下文)和稳定性。通常,具有良好活性的合成肽带正电荷,并且体内稳定性良好,其不稳定性指数值较低(小于40)。与天然肽不同,已确定合成肽抗分枝杆菌活性的研究对象均为结核分枝杆菌菌株,而非牛分枝杆菌或耻垢分枝杆菌等替代菌株。

在合成肽中,WKWLKKWIK、CP26、E2和E6对结核分枝杆菌具有相当高的活性,其最小抑菌浓度(MIC)分别为1.45、2.1、2.6和3.2μg/mL。这一现象的一个可能解释是这些肽的氨基酸组成,正如Ramon-Garcia及其同事所提出的,他们认为抗菌活性与赖氨酸(Lys)、色氨酸(Trp)和缬氨酸(Val)残基的数量之间存在关联。WKWLKKWIK富含赖氨酸(44.4%)和色氨酸(33.3%),不含缬氨酸,而CP26富含赖氨酸(26.9%),由3.8%的色氨酸和7.7%的缬氨酸组成。E2和E6不含赖氨酸残基,但含有缬氨酸,分别为12.5%和25%。

最后,对IDR-HH2、IDR-1018、D-5和pK-34对结核分枝杆菌H37Rv的活性进行了研究,其中IDR-1018的最小抑菌浓度(MIC)为16μg/mL,而IDR-HH2、D-5和pK-34的MIC值在30至50μg/mL之间,应视为中等活性。对D-LAK肽的研究表明,它们能够抑制耐多药(MDR)和广泛耐药(TDR)的结核分枝杆菌菌株;然而,它们的活性甚至低于D-5,而D-5本身也只有中等活性(MIC为30-50μg/mL)。最近有报道一种富含半胱氨酸的合成肽NZX对结核分枝杆菌H37Rv菌株、强毒菌株和临床耐多药分离株的MIC值为27.6μg/mL。NZX是天然肽plectasin的一种新型类似物。NZX在438.4μg/mL浓度下对人类细胞无毒,并且具有良好的体内稳定性,这使其成为对抗结核病的最新且最有前景的肽类药物候选物。

2.4 | 基于肽的分子

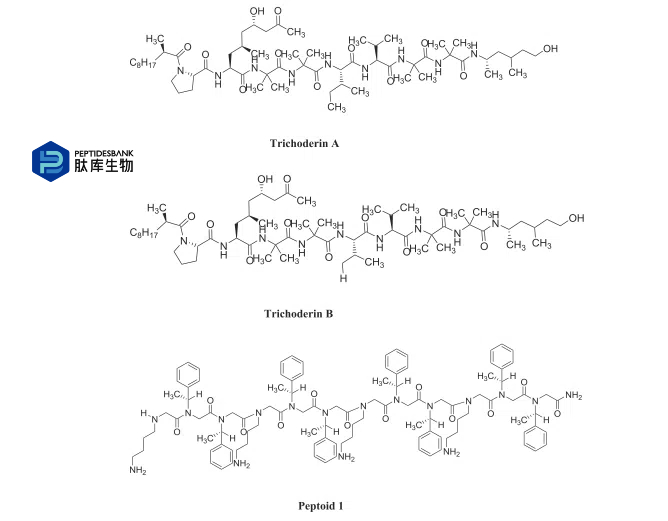

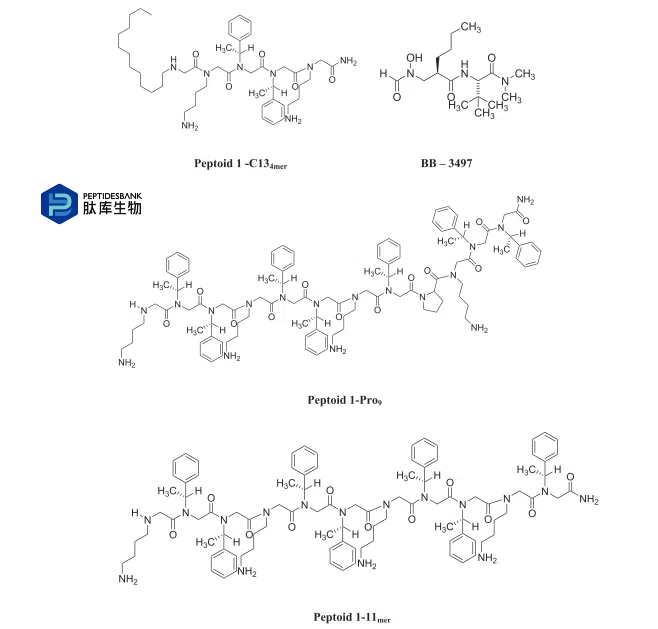

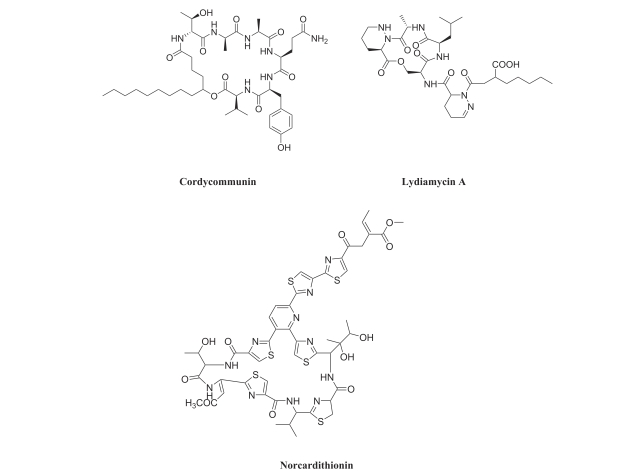

肽基分子包括氨基脂肽、肽素、寡肽、环肽和硫肽(图4)。这些分子的优势在于其分子量低且具有独特的化学结构,不易被蛋白酶降解,因而往往具有口服生物利用度。寡肽曲霉素A和B、BB-3497以及肽类化合物peptoid-1及其类似物1-C134mer、1-Pro9和1-11mer均已被证实对致病性和非致病性分枝杆菌均有抗分枝杆菌活性。肽类化合物会扰乱细菌细胞膜,而曲霉素和BB-3497则针对分枝杆菌的生物合成途径发挥作用。曲霉素通过抑制ATP合酶活性来抑制分枝杆菌的生长,而BB-3497则通过抑制蛋白质合成发挥作用。

图4 基于肽的分子的化学结构

去氢肽是一类有趣的肽类物质,具有重要的生物学特性,如抗肿瘤、抗菌和抗炎活性。环状去氢肽类物质——脑菌素和利迪霉素A对结核分枝杆菌表现出活性,其最小抑菌浓度(MIC)值分别为12.9和12.5μg/mL。由致病性诺卡氏菌假巴西亚种产生的硫肽——诺卡硫肽,已被报道对分枝杆菌具有很强的活性,对结核分枝杆菌H37Rv菌株和利福平耐药菌株的MIC值为0.78μg/mL。然而,这些去氢肽和硫肽的合成方法及其作用机制尚未见报道。

3 | 讨论

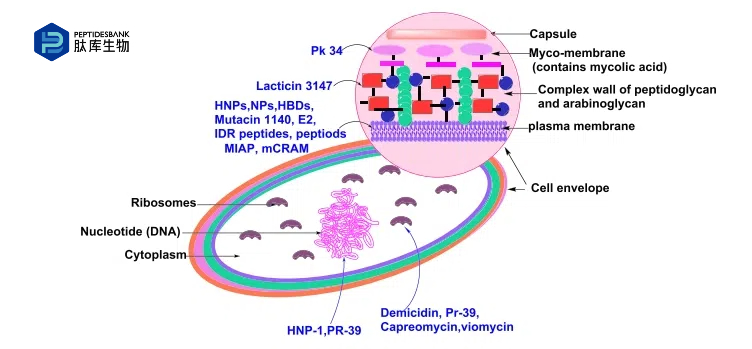

如图5所示的卡通图所示,大多数抗菌肽通过与细菌细胞膜相互作用或抑制细胞壁生物合成(如分枝菌酸、肽聚糖或阿拉伯糖聚糖的生物合成)来抑制分枝杆菌。然而,有些抗菌肽则以DNA或RNA为靶点,干扰DNA或蛋白质的合成。

图5 分枝杆菌的细胞结构及肽类的作用方式

一些肽类物质展现出与现有抗结核药物相当的抗结核效力。标准抗结核药物异烟肼、利福平、乙胺丁醇和链霉素分别能在0.025、0.4、0.5和1微克/毫升的浓度下抑制结核分枝杆菌实验室菌株(H37Rv)。分别以0.2、0.8、8.0和5μg/mL的浓度对H37Rv(即存在于巨噬细胞内)进行处理,这些药物也能抑制细胞内的结核分枝杆菌。已发现肽类物质HNP-1、NP-1、nisinA、E50-52、rufomycin、ecumicin、lassomycin、teixobactin、trichoderinA、trichoderinB和BB-3497具有潜在的抗结核药物作用,因为它们对实验室菌株的最小抑菌浓度(MIC)相似。

除了具有抗分枝杆菌活性外,人防御素(HNPs)还显示出对人类免疫缺陷病毒(HIV)的潜在抗病毒活性。麦凯维茨及其同事开展的研究证明,HNP1-3能够通过作用于CD4T细胞使HIV病毒颗粒失活。

对HNP-1抗病毒活性的研究表明,HNP-1在浓度为5μg/mL时对HIV-1分离株具有活性。另一项研究发现,HNP-1能抑制CD4+T细胞中蛋白激酶C的活性,且在无血清条件下1μg/mL的浓度就足以显示活性。这些发现表明,HNP-1可能对治疗HIV和结核病合并感染的患者有用。

拉蒙-加西亚及其同事对合成肽抗结核活性的研究旨在探究肽的氨基酸序列与其对结核分枝杆菌的抗菌活性之间的关系。其研究结果表明,色氨酸和赖氨酸含量的增加会增强抗菌活性,而丙氨酸、异亮氨酸、亮氨酸和缬氨酸含量的增加则会抑制活性。如前文所述,一些文献中关于肽的抗分枝杆菌活性与其氨基酸序列关系的观察结果与拉蒙-加西亚的研究结果一致。但也有矛盾之处。含四个丙氨酸残基的HNP-1显示出比仅含三个丙氨酸残基的HNP-2更强的活性。主要由于缺乏系统的研究,导致数据不足,这是准确识别肽的氨基酸序列与其抗结核活性之间关系所面临的挑战。

肽链中出现非天然氨基酸和环肽可提高抗菌肽在体内的稳定性和口服生物利用度。已有报道表明,埃库米辛具有良好的血浆稳定性。同样,乳酸链球菌素A、乳酸链球菌素3147、鲁福霉素、拉索霉素、沃拉胺、曲霉菌素、肽类和BB-3497等肽类物质也可能具有良好的血浆稳定性,值得进一步研究。此外,通过在具有潜在抗结核活性的其他肽类物质的现有肽链中引入非天然氨基酸和环肽,其血浆稳定性也有可能得到提高。

4 | 结论

总之,已有许多天然和合成肽以及基于肽的小分子被报道具有潜在的抗结核活性。其中一些有望成为治疗耐多药和广泛耐药结核病以及合并感染 HIV 患者的新型药物。需要进一步开展系统研究,以确定这些肽的氨基酸序列与其活性之间的关系。通过肽类似物的结构修饰,更好地理解这些肽的构效关系,将有助于开发出更有效的耐多药、广泛耐药结核病以及合并感染 HIV 患者的治疗药物。